生物医药及高性能医疗器械-中国制造2025详解(十)

十、生物医药及高性能医疗器械

10.1 生物医药

生物医药是基于生物技术的用于防治疾病及卫生保健的制 品和系统技术总称,包括基因药物、单抗/蛋白药物、疫苗、小 分子化学药物和中药等。

10.1.1 需求

我国是全球第二大药品消费市场,据国家药品统计年报, 2014 年我国药品市场纯销售额超过 1.5 万人民币,当前我国已 经进入老龄化社会,65 岁及以上的人口超过 1.2 亿,卫生健康 是我国面临的重大挑战,医疗技术的进步和人民群众对健康需求 的迅速增长,也对我国新药创制提出新的需求。2014 年,我国 医药工业销售额 24553.2 亿人民币。但是,我国自主研发产品薄 弱,药品生产以仿制为主,原创性新药甚少,生物医药关键技术 也有明显差距。因此,提高生物医药产业整体的科技含量和经济附加值,重点开发一批创新药物,培育生物医药战略性新兴产业, 是提高我国医药产业竞争能力的关键。

10.1.2 目标

到 2020 年,推动一大批企业实现药品质量标准和体系与国 际接轨,其中至少有 100 家药品制剂企业取得美、欧、日和 WHO 认证并实现产品出口;按照国际药品标准,研制并推动 10-20 个 化学药及其高端制剂、3-5 个新中药、3-5 个新生物技术药在欧 美等发达国家完成药品注册,加快国产药品的国际化发展进程。

2020 年前国际专利到期的重磅药物 90%以上实现仿制生产。突破10-15 项重大核心关键技术,初步建立国家药物创新体系和创新 团队。

2025 年,基本实现药品质量标准和体系与国际接轨;发展 针对十种重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,实现 20-30 个创新药物产业化;5-10 个我国自主产权新药通过 FDA 或 欧盟认证,进入国际市场;建设完善和支持对外服务的国家药物 创新体系,形成国际视野的高水平创新团队,推动我国医药国际 化发展战略。

10.1.3 发展重点

1.重点产品 针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,重点包括新机制和新靶点分子靶向药物、抗体药物及抗体交联药物

(ADC)、蛋白及多肽药物、新型疫苗、新型细胞治疗制剂、临床 优势突出的创新中药及个性化治疗药物。

(1)发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新 产品按照国际药品标准,研制并推动 10-20 个化学药及其高端制剂,如多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂、靶向抗肿瘤 1.1 类新药法 米替尼、治疗老年性痴呆 1.1 类新药 HSH-971 和治疗耐药性病原 感染药物可利霉素等;3-5 个新中药,如抗肿瘤阿可拉定、抗抑 郁症奥生乐赛特和治疗糖尿病肾病大黄酸等;3-5 个新生物药, 如门冬胰岛素和长效 GLP-1 等。

(2)重点开发新机制和新靶点抗体药物、重组蛋白药物和免疫细胞治疗制剂 主要针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、代谢性疾病、自身免疫性疾病等重大疾病自主研发 20-30 个创新性强、科技含量高、市 场前景好、拥有自主知识产权的治疗性抗体,抗体交联药物(ADC),重组蛋白药物和免疫细胞治疗制剂,其中 10-15 个为原 创性,如抗 CD22、抗 CD147 人源化单抗药物、G-CSF 长效蛋白药 物、重组高效抗肿瘤抗病毒蛋白注射液和基因修饰 T 细胞治疗制 剂(T 细胞受体 TCR 和嵌合抗原受体 CAR)等,并研发这些抗体 药物配套基因表型检测试剂盒,发展个性化治疗和精准治疗药 物。

(3)发展生物 3D 打印技术,研制组织工程和再生医学治疗 产品开展生物 3D 打印技术在药物筛选、组织工程和再生医学领 域中的应用探索;利用生物 3D 打印技术,结合大分子药物、新 型修饰型免疫细胞治疗药物、干细胞及 iPS 细胞,研制 10-20 个 组织工程和再生医学治疗产品。

(4)加快专利到期药物仿制上市 针对防治重大疾病或突发疫情等用药需求,仿创结合、系统集成,研制 20-30 个临床亟需重要品种,并切实解决产业化问题, 满足临床用药的紧迫需求。

2.关键共性技术

(1)基于疾病靶点网络、反向分子对接等药物新靶标发现与确证技术

用计算机方法构建疾病的细胞信号网络模型,描述疾病发生 发展过程中的网络动态变化,进行虚拟分子筛选、对接和验证确 定候选药物对于特定疾病亚型的有效性,最终确定有效的新靶 标,实现以动态网络为靶标的创新药物发现。

(2)基于细胞和靶标的药代动力学以及药代/药效/毒性三 位一体的成药性评价技术运用人源细胞和人源化动物模型,结合靶标的分子病理机 制,建立 PK-PD,TK-TD 模型,强化药代/药效/毒性三位一体的 成药性进程。

(3)基于新靶点/新结构/新功能的抗体、蛋白、多肽、核 酸及免疫细胞治疗等创新生物技术药物研制新技术突破同一靶点协同增强功能的抗体制备技术体系;发展 ADC 抗体药物筛选技术体系和双特异性抗体药物规模化生产和质控 技术;加强蛋白质和多肽药物相关纳米技术、3D 打印技术的缓 释平台开发,突破蛋白质药物的成药性研究关键技术;制备低免 疫原性,靶向、无毒、高效的基因治疗载体/输送系统。鼓励原 始创新,使创新生物药物多样化、成熟化。

(4)抗体/蛋白质药物产业化工程链技术 建设真核细胞大规模培养 GMP 生产技术平台,包括无血清培养基开发、工程细胞株建库、蛋白药物纯化、制品制剂、冻干工 艺等技术,提高 GMP 管理水平,使生物技术药物的大规模生产技 术达到国际先进水平。

(5)基于磁性靶向给药等释药系统和药物递送相关技术等系列特色共性关键新技术 推进药物递送系统向精密性、控释性和靶向性的智能方向发展。构建新型的环境响应性递送系统,发展基于磁性靶向释药系 统和药物递送相关技术,提高药物性能及其疗效。

(6)基于个体基因信息和分子标志物的精准治疗共性技术 体系开发基于个体化特异性分子标志的药物,建立从基因检测到 个体化精准免疫治疗技术体系。建立基于对肿瘤组织与正常组织 全基因组测序、外显子及靶向重测序、转录组测序等的精准靶点 筛选技术,结合疾病靶点网络变化及关键性网络靶标的蛋白质新 节点,实现药物有针对性的干预,提高药物的精准治疗。

(7)提升化学仿制药质量,提高中药质量的可控性 通过技术体系的建设,提高我国的化学仿制药及中药的 GMP生产、质量检测、质量保障能力,提升化学仿制药和中药质量的 可控性。建立专属性质量评价方法与技术,并形成化学仿制药, 中药药物质量评价技术指导原则,保证药物的安全、有效、稳定。

10.1.4 应用示范工程

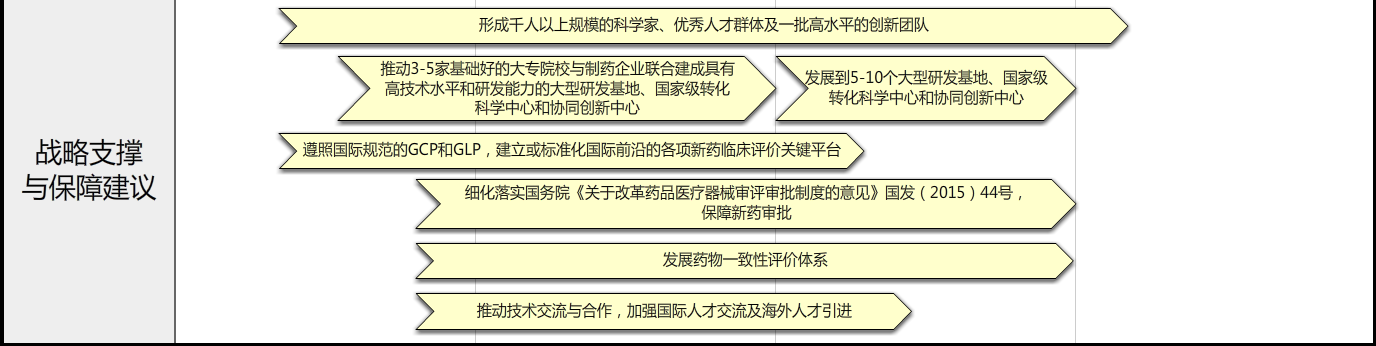

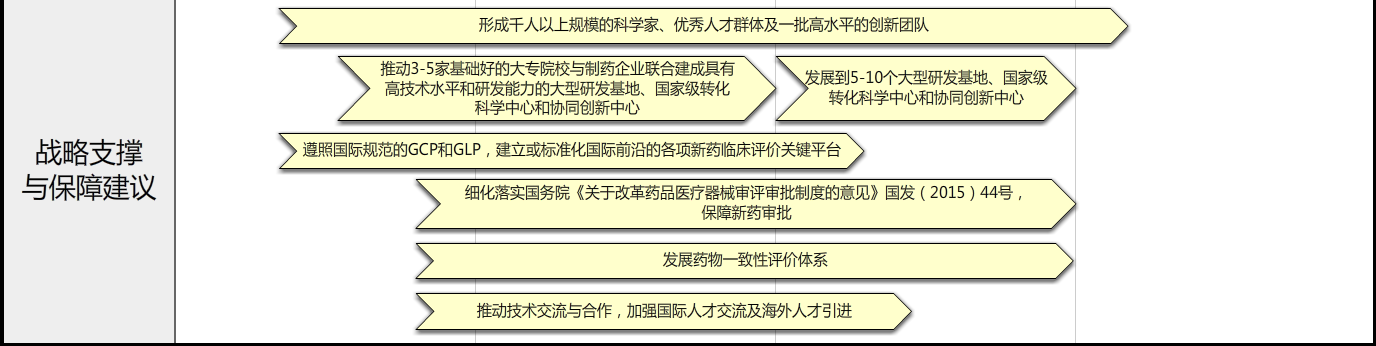

2020 年,推动 3-5 家基础好的大专院校与制药企业联合建 成具有高技术水平和研发能力的大型研发基地、国家级转化科学 中心和协同创新中心。2025 年,发展到 5-10 个,其中 3-5 个协 同体的技术创新能力、重大创新产品和制药工业体系达到国际先 进水平,年主营销售收入超过 500 亿元,成为具有较强国际竞争力的大型生物医药骨干企业。

10.1.5 战略支撑与保障

1.遵照国际规范的药物临床试验质量管理规范(GCP)和药 物非临床研究质量管理规范(GLP),建立或标准化国际前沿的各 项新药临床前和临床评价关键平台。

2.优化和完善优先审评和快速审批的政策,强化审评检验人 员队伍的扩充建设。

3.细化落实国务院《关于改革药品医疗器械审评审批制度的 意见》国发(2015)44 号,保障新药审批。

4.发展药物一致性评价体系。

10.2 高性能医疗器械

医疗器械是应用于全生命周期卫生、健康保障过程中的设 备、装置、材料、制品。高性能医疗器械泛指在同类医疗器械中 能够在功能和性能上满足临床更高要求的医疗器械,其发展对满 足临床需求,带动整个医疗器械产业发展具有战略意义。

10.2.1 需求

2014 年,我国医疗器械市场总值约为 3000 亿元,年增长率15%以上,在高性能医疗器械领域中,90%以上产品为国外品牌, 这是造成我国看病贵的原因之一。近年来,健康需求迅速发展, 但国内医疗器械产业的现状与此极度不相适应。

10.2.2 目标

2020 年产业发展目标:

1.年产业规模达 6000 亿;

2.县级医院国产中高端医疗器械占有率达 50%;

3.国产核心部件国内市场占有率达到 60%

4.全国建起 5 个以上科技成果工程化平台和协同创新中心

5.形成 20 家示范应用基地

6.形成 3 家以上国际知名品牌。

2025 年产业发展目标:

1.年产业规模达 1.2 万亿

2.县级医院国产中高端医疗器械占有率达 70%

3.国产核心部件国内市场占有率达到 80%

4.全国建起 10 个以上科技成果工程化平台和协同创新中心

5.形成 6 个产值超千亿元的省级产业集群

6.形成 30 家示范应用基地

7.在各主要产品领域各形成 5 家以上国际知名品牌。

10.2.3 发展重点

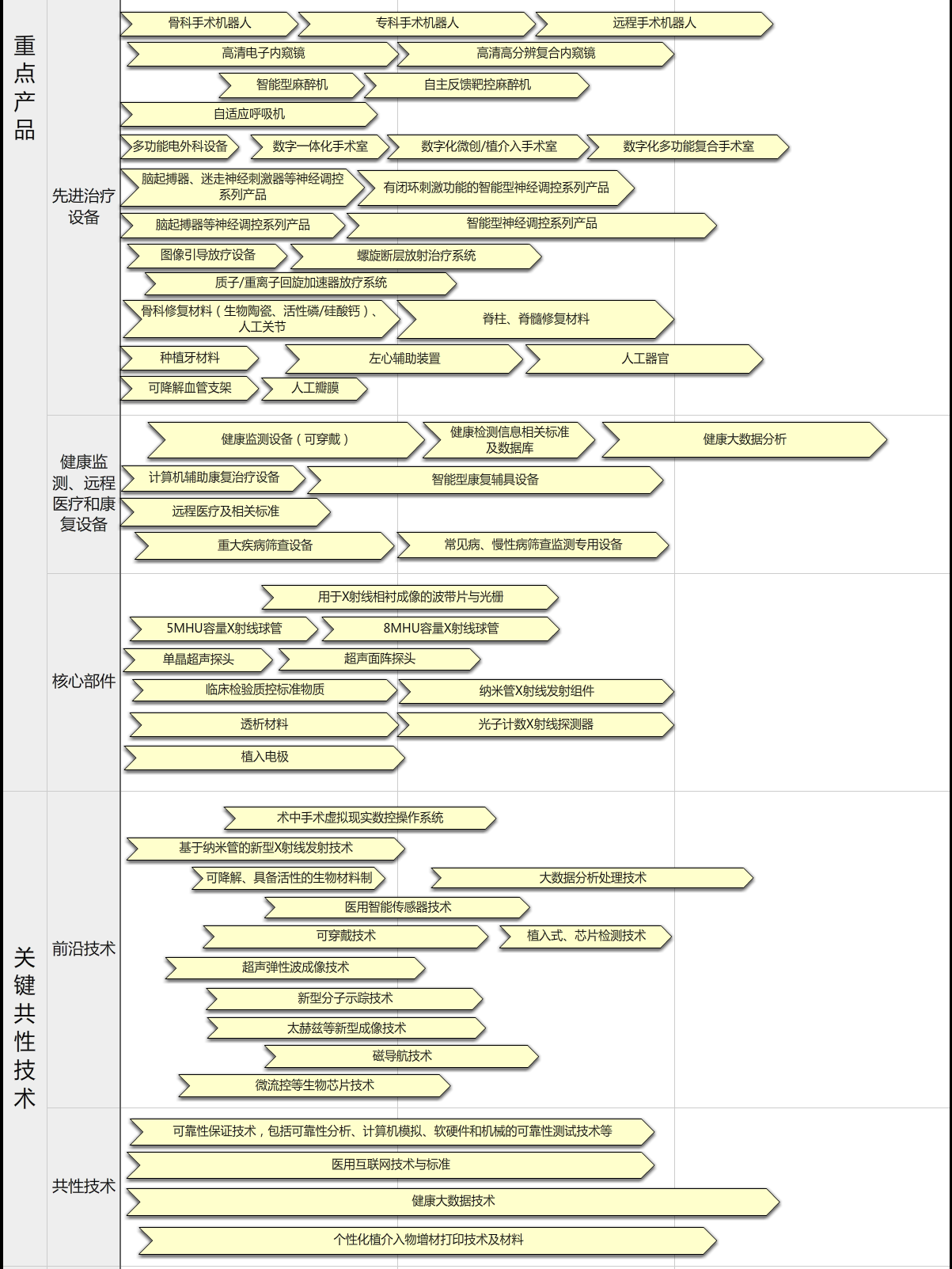

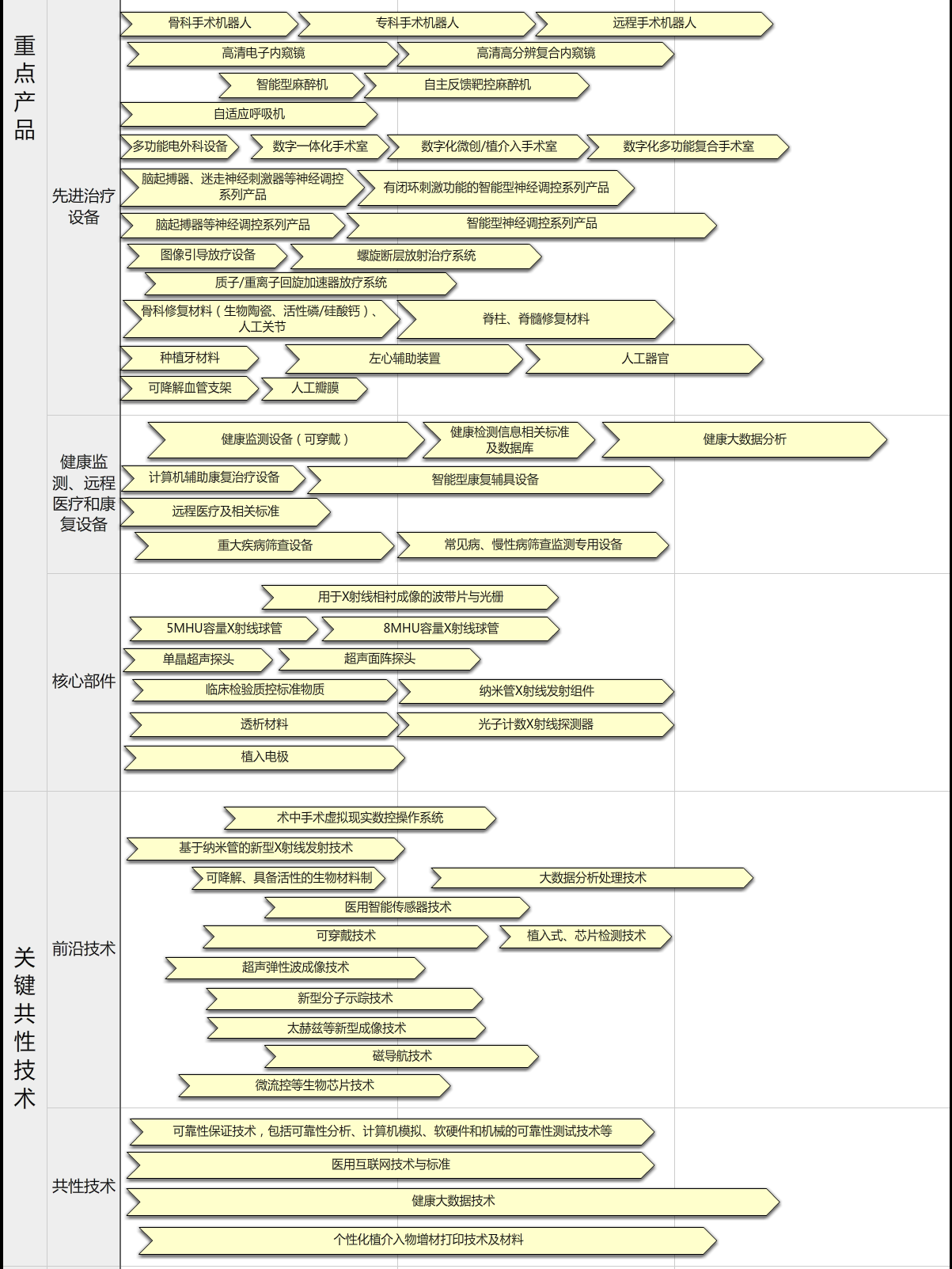

1.重点产品

(1)医学影像设备

3T 及以上超导磁共振系统(MRI),开放式超导系统,128 排 X 射线电子计算机断层扫描装置(CT 机)、正电子发射断层显像/X 射线计算机体层成像仪(PET-CT 机)、正电子发射型断层显 像/磁共振成像系统(一体化 PET-MRI),彩色多普勒超声诊断设 备(128 及以上物理通道),微型超声诊断设备,数字减影血管 成像系统(DSA)、X 射线相衬成像、电阻抗成像设备、脑磁图设 备等新型影像设备。

(2)临床检验设备 高通量临床检验设备、快速床旁检验、集成式及全实验室自动化流水线检验分析系统、分子诊断设备、微生物自动化检测系 统、高分辨显微光学成像系统等。

(3)先进治疗设备

大型重离子/质子肿瘤治疗设备、图像引导放疗设备、高清 电子内窥镜、高分辨共聚焦内窥镜、数字化微创及植介入手术系 统、手术机器人、麻醉机工作站、自适应模式呼吸机、电外科器 械、术中影像设备、脑起搏器与迷走神经刺激器等神经调控系列产品、数字一体化手术室、可降解血管支架、骨科及口腔材料植入物、可折叠人工晶体等。

(4)健康监测、远程医疗和康复设备 智能型康复辅具、计算机辅助康复治疗设备、重大疾病与常见病和慢性病筛查设备、健康监测产品(包括可穿戴)、健康大 数据与健康物联网、远程医疗及相关标准等。

2.关键零部件

大热容量 X 射线管(8MHU 以上)、新型 X 射线光子探测器、 超声诊断单晶探头、面阵探头(2000 阵元以上)、微型高频超声 探头(血管或内窥镜检测),3T 以上高场强超导磁体、MRI 用多 通道谱仪(64 通道以上)、CT 探测器、PET 探测器(基于硅光电 倍增管)、可降解血管支架材料、透析材料、医用级高分子材料、 植入电极、临床检验质控用标准物质等核心部件。

3.关键共性技术

(1)可靠性保证技术 包括可靠性分析、计算机模拟、软硬件和机械的可靠性测试技术、电磁相容相关技术等。

(2)健康互联网技术与标准 研究健康互联网标准体系,分层次、分步骤建立相关标准,建立必要的测试与测试方法的技术条件。

(3)健康大数据技术 健康数据库的建立与管理,基于大数据技术的分析技术及健康管理行为指导标准。

(4)医用增材制造技术(3D 打印技术)

适于 3D 打印技术的可植入材料及修饰技术,碳纳米与石墨 烯医用材料技术、用于个性化制造的全面解决方案,包括检测、 计算机辅助设计与制造技术等。

10.2.4 应用示范工程

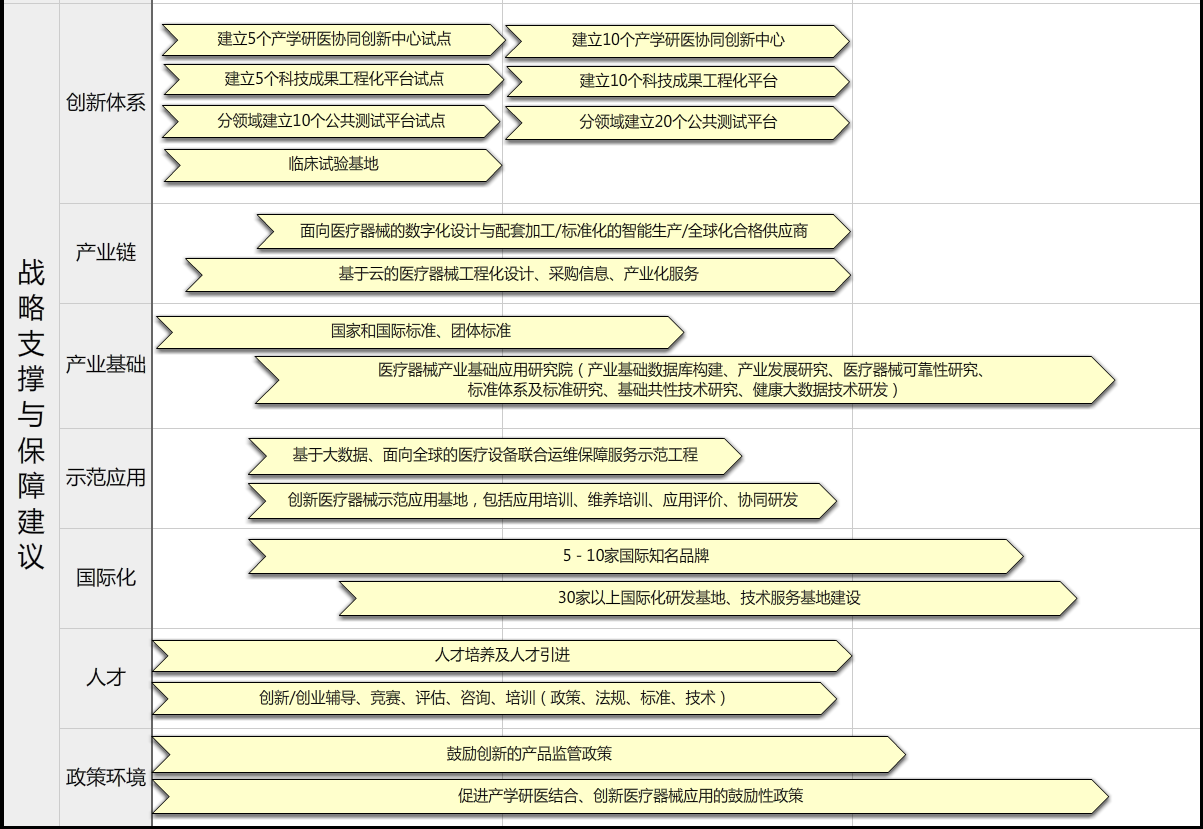

1.创新医疗器械应用示范工程 推动创新产品应用示范工程实施,示范内容包括在医疗机构

开展应用培训、维养培训、数据采集、产品评价等。通过示范工 程在可靠性、适宜性、功能指标、技术性能、技术服务多个维度 上开展评价工作,形成评价规范,建立适合中国国情、满足更高 产品要求的团体标准,进而形成团体认证品牌,让中国的高水平 产品拥有“中国创造”的品牌,在更高的水平上同国外知名品牌 展开竞争。

2.基于大数据、面向全球的医疗设备联合运维保障服务示范 工程

通过联盟等形式,基于大数据技术,以市场化机制,建立医 疗设备的运行质量保障体系,逐渐建立相关标准与操作规范等。

10.2.5 产业集聚区 京津冀地区创新医疗器械集聚区,充分利用京津冀地区的智力资源和医疗资源,以创新、成果转化、技术输出为特色。 长三角地区先进医疗器械集聚区,充分利用地区内丰富的人力资源和产业实力,以全球化、创新、先进制造、产品应用服务 为特色。

珠三角地区数字化医疗器械集聚区,充分利用地区内开放、创新、创业的前位意识和产业基础,以工程创新、先进制造、出 口为特色。

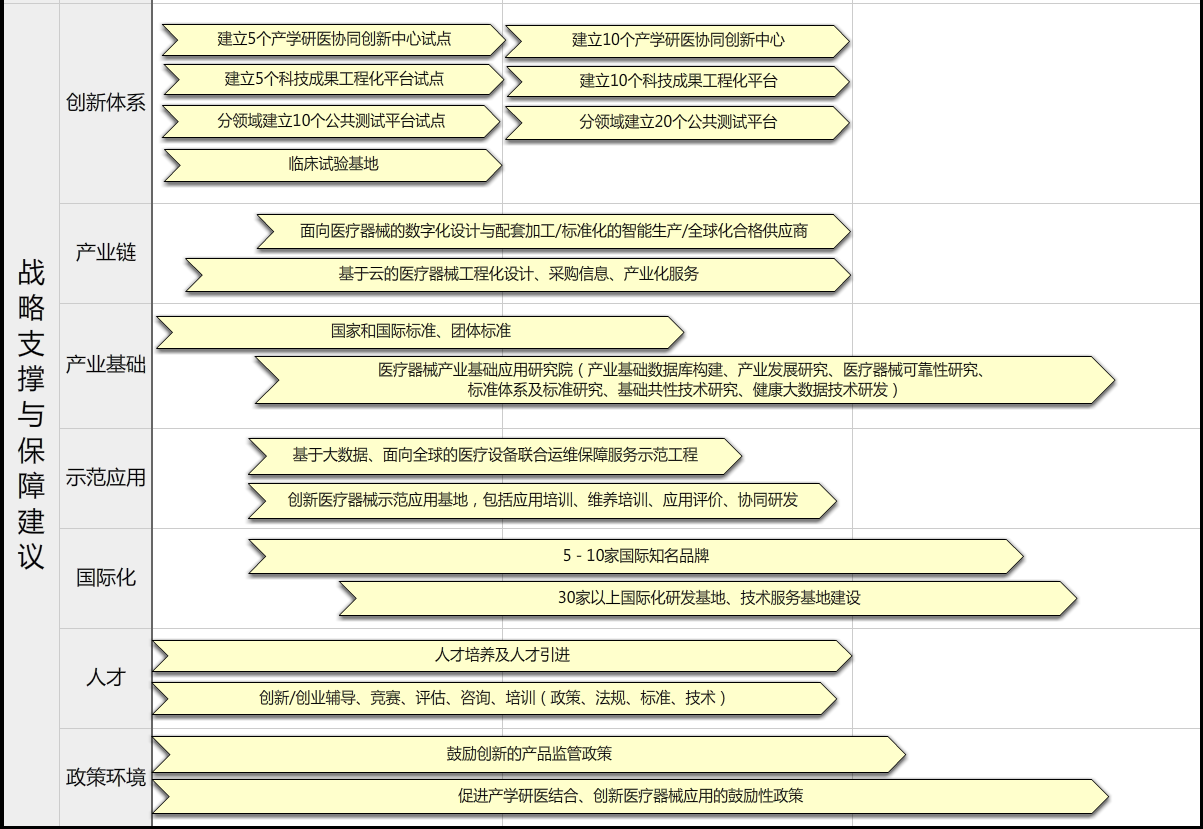

10.2.6 战略支撑与保障

1.建立医疗器械产业技术研究院 研究院将开展医疗器械可靠性研究、标准研究、基础共性技术研究、健康大数据技术研发等;开展产业基础信息、竞争情报、 专利分析、产业研究、战略规划等方面基础性工作。

2.构建医疗器械产业发展公共平台 公共平台开展科技服务,包括:开展创新、创业辅导,促进成果工程化,开展公共测试、临床试验、协同创新,为企业产品 开发提供全方位的发展咨询。

3.强化专业人才培养 构建医疗器械专业人才和物理医师的教育、培训体系,逐步建立相应的资质认证制度及上岗资质要求。 4.营建鼓励创新的政策环境 进一步完善监管政策,鼓励技术创新。针对产学研医结合、创新医疗器械应用加大政策支持力度。