新一代信息技术产业-中国制造2025详解(一)

一、新一代信息技术产业

1.1 集成电路及专用设备

集成电路是指通过半导体工艺将大量电子元器件集成而成的具 有特定功能的电路。本路线图主要包括集成电路设计、集成电路制造、 集成电路测试封装、关键装备和材料等内容。

1.1.1 需求

全球集成电路市场规模在 2011 至 2015 年间约为 2920 – 3280 亿美元,复合年均增长率为 4%;2016 至 2020 年间约为 3280 – 4000亿美元,复合年均增长率为 4%;2021 至 2030 年间约为 4000 – 5375 亿美元,复合年均增长率为 3%。

中国集成电路市场规模在 2011 至 2015 年间约为 840 – 1180 亿美元,复合年均增长率为 12%;2016 至 2020 年间约为 1180 – 1734亿美元,复合年均增长率为 8%;2021 至 2030 年间约为 1734 – 2445 亿美元,复合年均增长率为 3.5%。

中国集成电路市场在 2015 年将占到全球市场的 36%,2020 年上升 至 43.35%,而到 2030 年将占到 46%,成为全球最大集成电路市场。 中国集成电路的本地产值在 2015 年预计达到 483 亿美元,满足国内 41%的市场需求;2020 年预计达到 851 亿美元,满足国内 49%的市 场需求;2030 年预计达到 1837 亿美元,满足国内 75%的市场需求。 从上述数据可以看到,满足国内市场需求,提升集成电路产品自给率, 同时满足国家安全需求、占领战略性产品市场,始终是集成电路产业 发展的最大需求和动力。

1.1.2 目标

面向国家战略和产业发展两个需求,着力发展集成电路设计业, 加速发展集成电路制造业,提升先进封装测试业发展水平,突破集成 电路关键装备和材料。

到 2020 年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全 行业销售收入年均增速超过 20%,企业可持续发展能力大幅增强。移 动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电 路设计技术达到国际领先水平,产业生态体系初步形成。16/14nm 制 造工艺实现规模量产,封装测试技术达到国际领先水平,关键装备和 材料进入国际采购体系,基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产 业体系。

到 2030 年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批 企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。

1.1.3 发展重点

1.集成电路设计

(1)服务器/桌面 CPU

单核/双核服务器/桌面计算机 CPU、多核服务器/桌面计算机 CPU、 众核服务器/桌面计算机 CPU

(2)嵌入式 CPU

低功耗高性能嵌入式 CPU、低功耗多核嵌入式 CPU、超低功耗众核 嵌入式 CPU

(3)存储器

随机存储器(DRAM)及嵌入式随机存储器(eDRAM)、闪存存储器(Flash)及三维闪存存储器(V-NAND Flash)

(4)FPGA 及动态重构芯片 FPGA(现场可编程逻辑阵列)、动态可重构平台

(5)集成电路设计方法学 SoC(系统级芯片)设计、ESL(电子系统级)设计、3D-IC 设计

2. 集成电路制造

(1)新器件

HK 金属栅及 SiGe/SiC 应力、FinFET(鳍式场效应晶体管)、量子 器件

(2)光刻技术 两次曝光、多次曝光、EUV(极紫外光刻)、电子束曝光、193nm

光刻胶、EUV 光刻胶

(3)材料及成套技术

65-32nm 光掩膜材料及成套技术、20-14nm 光掩膜材料级成套技术

3.集成电路封装

(1)倒装封装技术 大面积倒装芯片球阵列封装

(2)多芯片封装

双芯片封装、三维系统级封装(3D SIP)、多元件集成电路(MCO) 1.1.4 重大装备及关键材料

1.制造装备

90-32nm 工艺设备、20-14nm 工艺设备、18 英寸工艺设备

2.光刻机

90nm 光刻机、浸没式光刻机、EUV 光刻机

3.制造材料

65-32nm 工艺材料、22-14nm 工艺材料、12/18 英寸硅片

4.封装设备及材料

高密度封装高端设备及配套材料、TSV 制造部分关键设备及材料 1.1.4 战略支撑和保障

1.根据产业发展需求,逐步扩大国家集成电路产业投资基金规模 或设立二期、三期基金。

2.加强现有政策和资源的协同,如:集成电路研发专项、国家科 技重大专项在支持共性技术研发,国家集成电路产业投资基金支持产 业化发展,这些资源要加强协同,形成合力。

3.加强人力资源培养和引进,加强微电子学科建设支持。

4.制定技术引进、消化、吸收政策,给予扶持。

5.建立知识产权保护联动机制。

1.2 信息通信设备

信息通信设备产业是指利用电子计算机、现代通信技术等获 取、传递、存储、处理和应用信息的系统和装置。本路线图主要 包括无线移动通信设备、新一代网络设备、高性能计算机与服务 器(含通用中央处理器(CPU)、存储设备)等,不包括其它信息 通信产品和服务。

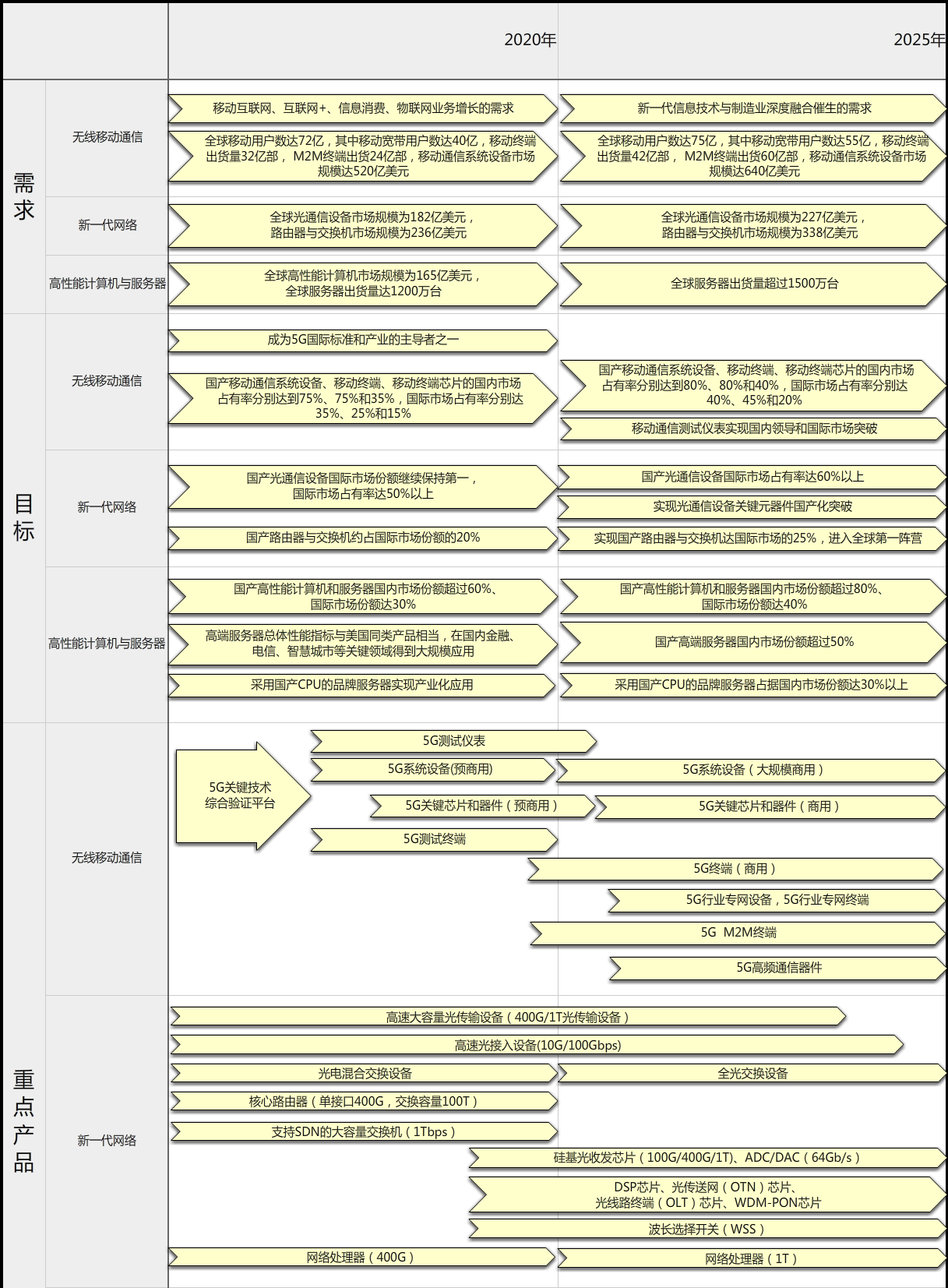

1.2.1 需求

随着移动互联网、互联网+、信息消费、物联网等业务的不断 增长,信息化和工业化的融合不断深化,信息通信设备的需求仍 将长期持续增长。

(1)无线移动通信:根据国际电信联盟(ITU)统计,2014 年,全球移动用户数达 70 亿,其中移动宽带用户数达 23 亿,移动终端年出货量为 21.6 亿部,机器到机器(M2M)终端年出货量为 2.5 亿部,移动通信系统设备市场规模约 400 亿美元。根据ITU、Gartner 等机构预测:到 2020 年,全球移动用户数将达 72亿,其中移动宽带用户数将达 40 亿,移动终端年出货量将达 32 亿部,M2M 终端年出货量将达 24 亿部,移动通信系统设备市场 规模将达 520 亿美元;到 2025 年,全球移动用户数将达 75 亿,其中移动宽带用户数将达 55 亿,移动终端年出货量将达 42 亿部, M2M 终端年出货量将达 60 亿部,移动通信系统设备市场规模将 达 640 亿美元。

(2)新一代网络:2014 年全球光通信设备市场规模为 141 亿美元,路由器与交换机市场规模为 153 亿美元。根据 Gartner和 中国信息通信研究院等机构预计:到 2020 年,全球光通信设备市场规模将达 182 亿美元,路由器与交换机市场规模将达 236亿美元;到 2025 年,全球光通信设备市场规模将达 227 亿美元,路由器与交换机市场规模将达 338 亿美元。

(3)高性能计算机与服务器:2014 年,全球高性能计算机 市场规模为 110 亿美元,全球服务器年出货量达到 920 万台。根 据 IDC 等机构预测:到 2020 年,全球高性能计算机市场规模为 165 亿美元,全球服务器年出货量将达 1200 万台;到 2025 年,全球服务器年出货量将超过 1500 万台。

1.2.2 目标

1、2020 年目标 信息通信设备产业技术和产业能力进入世界强国行列,形成较为完整的产业体系和创新体系。

(1)无线移动通信:成为第五代移动通信(5G)国际标准、 技术和产业的主导者之一,无线移动通信系统设备产业保持国际 第一阵营,移动终端产业进入国际第一阵营。国产(不含台企, 下同)移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片的国内市场 占有率预计分别达到 75%、75%和 35%,国际市场占有率预计分别 达到 35%、25%和 15%。

(2)新一代网络:国产光通信设备国际市场份额继续保持第 一,国际市场占有率预计达 50%;国产路由器与交换机国际市场 占有率预计达 20%。

(3)高性能计算机与服务器:国产高性能计算机和服务器国际市场占有率预计达 30%,国内市场占有率预计超 60%;国产高端服务器总体性能指标与国际先进产品相当,在国内金融、电信、 智慧城市等关键领域得到大规模应用;国产高性能计算机继续保 持全球领先地位;采用国产 CPU 的品牌服务器实现产业化应用。

2、2025 年目标 信息通信设备产业体系更加完整、创新能力和整体实力大为增强,产业综合实力位列世界强国前列。

(1)无线移动通信:我国移动通信系统设备、移动终端、移 动终端芯片产业均进入国际第一阵营。国产移动通信系统设备、 移动终端、移动终端芯片的国内市场占有率预计分别达到 80%、 80%和 40%,国际市场占有率预计分别达到 40%、45%和 20%,移 动通信测试仪表实现国内领先和国际市场突破。

(2)新一代网络:国产光通信设备国际市场份额预计达 60%, 光通信设备关键元器件实现国产化突破。国产路由器与交换机产 业进入国际第一阵营,国际市场占有率预计达 25%。

(3)高性能计算机与服务器:国产高性能计算机与服务器国 际市场占有率预计达 40%、国内市场占有率预计超 80%,其中国 产高端服务器国内市场占有率预计超 50%;采用国产 CPU 的品牌 服务器国内市场占有率预计达 30%以上。

1.2.3 发展重点

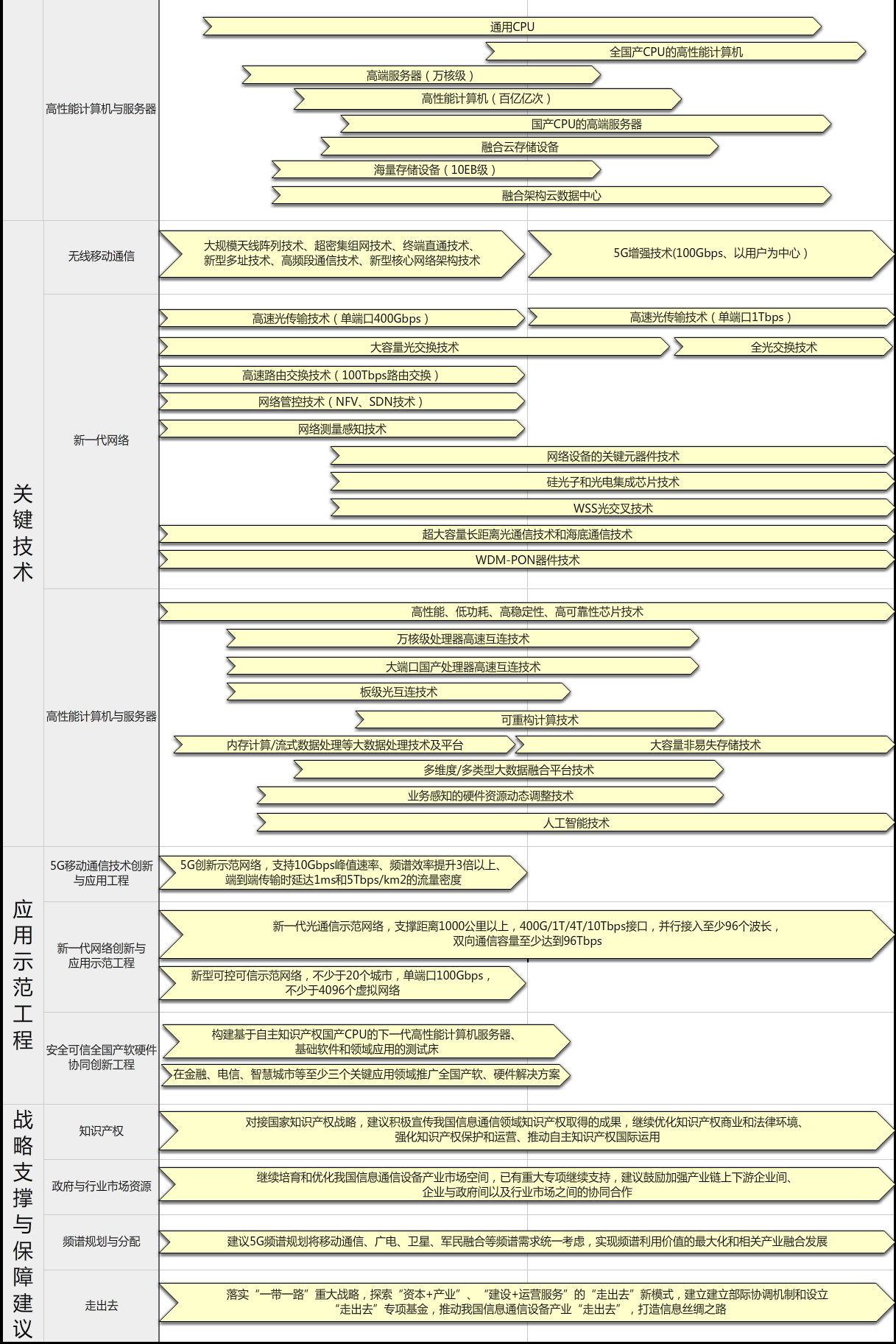

1.重点产品

(1)无线移动通信,包括:5G 关键技术综合验证平台、5G 移动通信系统设备(含 5G 基站、5G 核心网设备、5G 行业专网等)、5G 移动通信仪器仪表(含 5G 终端综测仪、5G 协议一致性测试仪等)、5G 移动终端(含 5G 消费终端、5G 行业终端、M2M 终端等)、 5G 关键芯片(含 5G 基带芯片、5G 射频(RF)芯片、5G 片上系 统(SoC)芯片等)和 5G 关键器件(如 5G 高频通信器件)等。

( 2 ) 新 一 代 网 络 , 包 括 : 高 速 大 容 量 光传输设备(400G/1Tbps)、高速光接入设备(10G/100Gbps)、光交换设备(100Tbps 光电混合交换设备)、核心路由器(单接口 400G,交 换容量 100T)、支持软件定义网络(SDN)的大容量交换机(1Tbps), 全光交换设备、硅基光收发芯片(100G/400G/1Tbps)、模数数模 转换(ADC/DAC)(64Gb/s 以上)、数字信号处理器(DSP)芯片、 光传送网(OTN)芯片(N*100G/N*400G)、光线路终端(OLT)芯片(100G/400G/1T)、波分复用-无源光网络(WDM-PON)芯片、 波长选择开关(WSS)、网络处理器(400G/1T 及以上)等关键零 部件。

(3)高性能计算机与服务器,包括:通用 CPU、高端服务 器(万核级)、海量存储设备(千亿亿字节(10EB)级)、高性能 计算机(百亿亿次/秒级),面向云计算和大数据的融合架构云数 据中心、跨地域/多维度/多类型融合的云存储设备、基于全国产 CPU 的高性能计算机和高端服务器等。

2.关键技术

(1)无线移动通信,包括:大规模天线阵列技术(支持峰 值速率达数十 Gbps、超密集组网技术(链接密度大于 106/km2, 流量密度大于数十 Tbps/km2)、新型多址接入技术、高频段通信技术(6GHz 以上)、终端间通信技术(含车联网等)、新型核心网架构技术(支持 SDN、网络功能虚拟化(NFV)等),5G 增强型 技术(100Gbps、以用户为中心和具有高感知的接入网与核心网) 等关键技术。

(2)新一代网络技术,包括:大容量光交换技术(100Tbps 的光电混合交换技术)、高速路由交换技术(100Tbps 路由交换 技术)、网络管控技术(含:NFV、SDN 等)、网络测量感知技术, 高速光传输技术(单端口 400Gbps/1Tbps)、大容量的全光交换 技术、网络设备的关键元器件技术(含:光收发器件技术、高速 交换芯片技术、支持 NFV 的大容量分组交换芯片技术等)、硅光 子和光电集成芯片技术、WSS 光交叉技术、超大容量长距离光通 信技术和海底通信技术、WDM-PON 器件技术等关键技术。

(3)高性能计算机与服务器,包括:高性能/低功耗/高稳 定性/高可靠性的芯片技术、万核级处理器高速互连技术、板级 光互连技术、大端口处理器高速互连技术、大容量非易失存储技 术、可重构计算技术、内存计算/流式数据处理等大数据处理平 台技术,多维度/多类型大数据融合平台技术、业务感知的硬件 资源动态调整技术、量子计算技术和人工智能技术等。

1.2.4 应用示范工程

1.5G 移动通信技术创新与应用工程

为实现我国在 5G 无线移动通信技术、标准、产业、服务与应 用的全球领先,以及 5G 技术在公网、专网、国防等多市场的应 用与融合,由 5G 标准主导单位、5G 设备制造商、电信运营商、应用单位等联合实施。

2020 年前部署 5G 创新示范网络并启动 5G 商用服务,应用 我国自主创新 5G 技术优势与系统能力,支持 10Gbps 峰值速率、 频谱效率提升 3 倍以上、端到端传输试验达 1ms 和 5Tbps/km2 以 上的流量密度,测试和验证 5G 射频、基带等核心芯片和终端、 测试仪表、系统设备等。

2020 年开始部署天地海空一体化示范网络,综合应用 5G 等 地面和卫星移动通信技术的研究成果,实现数千至上万公里超远 距离宽带通信,为实施“一带一路”战略、“海洋强国”战略提 供信息化基础。

2.新一代网络创新与应用示范工程

建议 2020 年前部署完成新一代光通信示范网络。支持距离1000 公里以上(比如北京至武汉),光传送(OTN)设备支持400G/1T/4T/10Tbps 接口,并行接入至少 96 个波长,双向通信 容量至少达到 96Tbps。以承担核心技术研发的主流设备商和运 营商共同实施,对新一代网络设备进行商用验证,对关键硬件和 软件协议进行测试。

建议 2020 年前建设完成新型可控可信示范网络。网络规模不少于 20 个城市,骨干交换能力在支持软件定义的前提下达到单端口 100Gbps,控制平面支持 500 台骨干级路由器和 5 万台城域 级路由器组网,数据控制平面之间的时延小于 50ms,实现不少 于 4096 个具备差异化服务质量保障的虚拟网络并行运营管控。 推动相关系统在电信、广电、电力、金融、工业、国防等领域广泛应用。

3.安全可信全国产软硬件协同创新工程

建议构建基于自主知识产权国产 CPU 的下一代高性能计算 机服务器、基础软件和领域应用的测试床,应用下一代高性能计 算机、高端服务器和存储设备以及自主知识产权的基础软件(操 作系统、数据库、中间件等),支持基于全国产处理器的高端服 务器和存储设备技术创新和应用示范。

建议在金融、电信、智慧城市等等至少三个关键应用领域推 广全国产软、硬件解决方案。到 2020 年,实现金融、电信行业 国产服务器市场占有率达到 75%,国产基础软件市场占有率达 50%;到 2025 年,实现金融、电信行业国产服务器市场占有率达 到 90%,国产基础软件市场占有率达 75%。

1.2.5 战略支撑与保障

1.知识产权:对接国家知识产权战略,建议积极宣传我国信 息通信领域知识产权取得的成果,继续优化知识产权商业和法律 环境、强化知识产权保护和运营、推动自主知识产权国际运用。

2.政府与行业市场资源:继续培育和优化我国信息通信设备 产业市场空间,已有重大专项继续支持,建议鼓励加强产业链上下游企业间、企业与政府间以及行业市场之间的协同合作。

3.频谱规划与分配:建议 5G 频谱规划将移动通信、广电、卫星、军民融合等频谱需求统一考虑,实现频谱利用价值的最大 化和相关产业融合发展。

4.走出去:落实“一带一路”重大战略,探索“资本+产业”、“建设+运营服务”的“走出去”新模式,建议建立部际协调机制并设立“走出去”专项基金,推动我国信息通信设备产业“走 出去”,打造信息丝绸之路。

1.3 操作系统与工业软件

操作系统与工业软件是制造业数字化网络化智能化的基石, 是新一轮工业革命的核心要素。发展实时工业操作系统及高端制 造业嵌入式系统、以工业大数据平台与制造业核心软件为代表的 基础工业软件、面向先进轨道交通装备、电力装备、农业装备、 高档数控机床与机器人、航空航天装备、海洋工程装备与高技术 船舶等重点领域的工业应用软件,对我国工业领域自主可控,具 有重要意义。

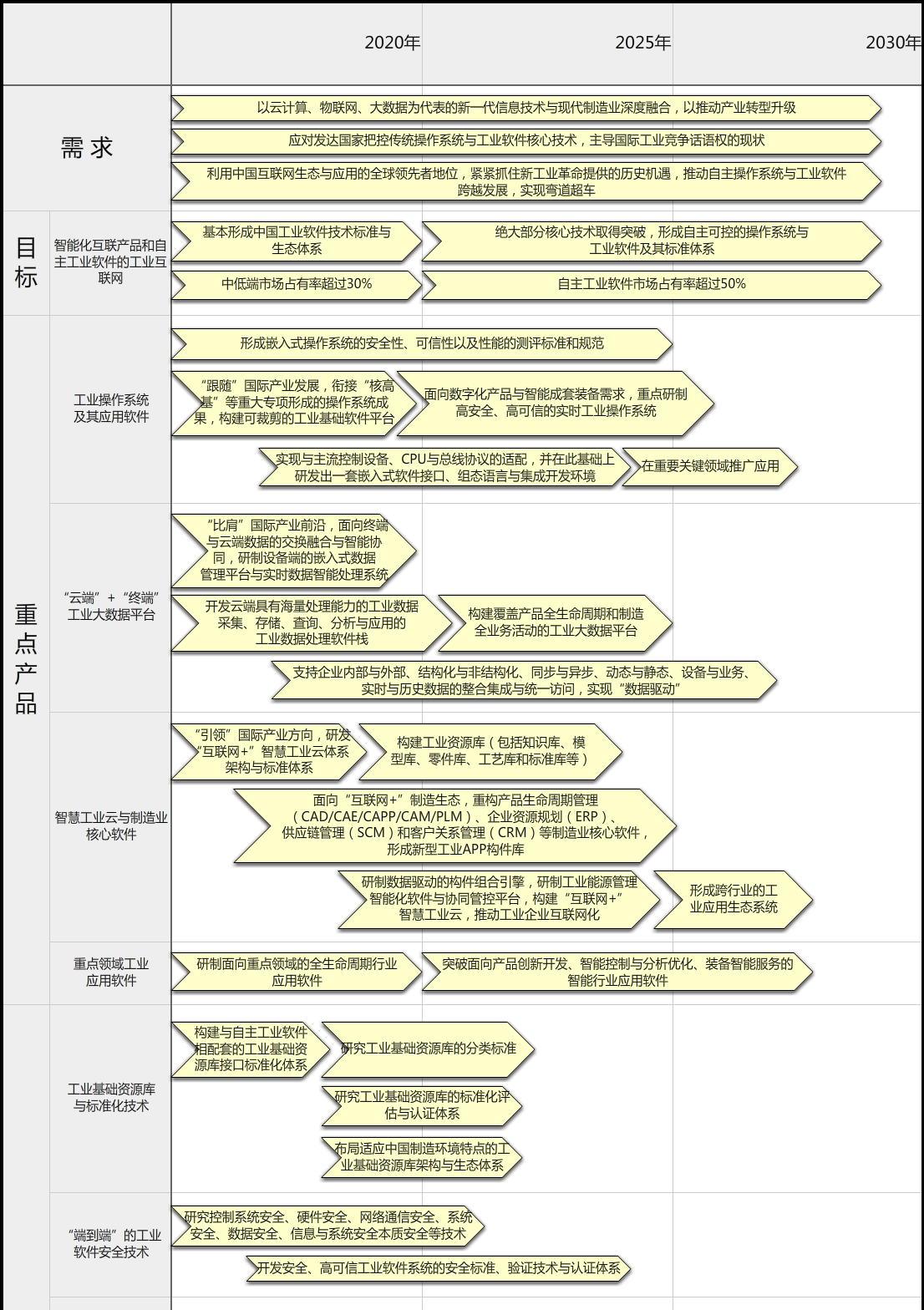

1.3.1 需求

新一代科技革命与产业变革是以数字化网络化智能化为特 征,其核心是将以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息 技术与现代制造业深度融合,以推动产业转型升级。应对发达国 家把控传统操作系统与工业软件核心技术,主导国际工业竞争话 语权的现状,依托我国作为“制造大国”的战略必争和优势产业, 利用中国互联网生态与应用的全球领先者地位,紧紧抓住新科技 革命与产业变革提供的历史机遇,实现操作系统自主可控,结合 新一代信息技术推动工业软件的重构与跨越发展。

1.3.2 目标

到 2020 年,突破部分关键核心技术,基本形成中国工业软 件技术标准与生态体系,中低端市场占有率超过 30%。聚焦生产 效率提升与服务型制造,自主“云端”+“终端”工业大数据平 台在重点行业的应用普及率超过 40%。到 2025 年,绝大部分核心技术取得突破,形成自主可控的

操作系统与工业软件及其标准体系,自主工业软件市场占有率超 过 50%。“互联网+”智慧工业云在重点行业的应用普及率超过 60%。形成基于智能化互联产品和自主工业软件的工业互联网。

1.3.3 发展重点

1.重点产品

(1)工业操作系统及其应用软件 衔接“核高基”等重大专项形成的成果,构建可裁剪的工业基础软件平台。面向数字化产品与智能成套装备需求,重点研制 高安全、高可信的实时工业操作系统,实现与主流控制设备、CPU 与总线协议的适配,并在此基础上研发出一套嵌入式软件接口、 组态语言与集成开发环境,形成嵌入式操作系统的安全性、可信 性以及性能的测评标准和规范。研制高端制造业嵌入式系统,并 在先进轨道交通装备、电力装备、农业装备等重要关键领域推广 应用。

(2)“云端”+“终端”工业大数据平台 面向终端与云端数据的交换融合与智能协同,研制设备端的嵌入式数据管理平台与实时数据智能处理系统,开发云端具有海 量处理能力的工业数据采集、存储、查询、分析、挖掘与应用的 工业数据处理软件栈。构建覆盖产品全生命周期和制造全业务活 动的工业大数据平台,支持企业内部与外部、结构化与非结构化、 同步与异步、动态与静态、设备与业务、实时与历史数据的整合集成与统一访问,实现“数据驱动”。

(3)智慧工业云与制造业核心软件 研发“互联网+”智慧工业云体系架构与标准体系,构建工业资源库(包括知识库、模型库、零件库、工艺库和标准库等)。 面向“互联网+”制造生态,重构产品生命周期管理(CAD/CAE/CAPP/CAM/PLM)、企业资源规划(ERP)、供应链管理

(SCM)和客户关系管理(CRM)等制造业核心软件,形成新型工 业云构件库。研制数据驱动的构件组合引擎,研制工业能源管理 智能化软件与协同管控平台,研制工业能源管理智能化软件与协 同管控平台,构建“互联网+”智慧工业云平台,推动工业企业 互联网化,形成全行业与跨行业的工业应用生态系统。

(4)重点领域工业应用软件 面向先进轨道交通装备、电力装备、农业装备、高档数控机床与机器人、航空航天装备、海工装备与高技术船舶等重点工业领域,研制涵盖从设计研发、生产制造到产品服务的全生命周期 行业应用软件,重点突破产品创新开发、智能控制与分析优化、 装备智能服务等关键技术,发展自主工业应用软件体系。

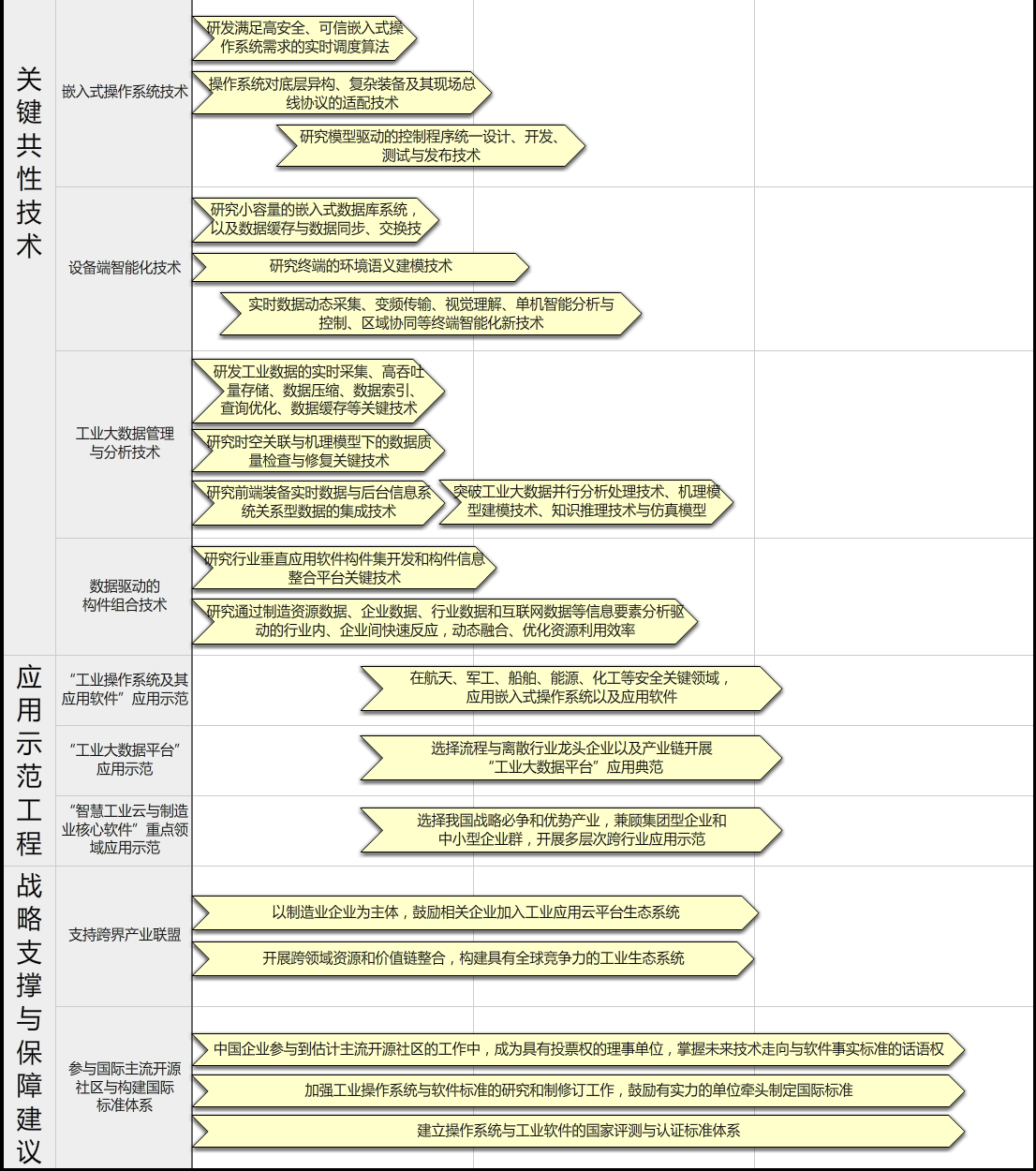

2.关键技术

(1)“端到端”的工业软件安全技术。研究从设备端到云端 的控制系统安全、硬件安全、网络通信安全、系统安全、数据安 全、信息与系统安全本质安全等技术。研究开发安全、高可信工 业软件系统的安全标准、验证技术与认证体系。

(2)工业基础资源库与标准化技术。重点构建与自主工业软件相配套的工业基础资源库接口标准化体系。研究工业基础资 源库的分类标准,布局适应中国制造环境特点的工业基础资源库 架构与生态体系。研究工业基础资源库的标准化评估与认证体 系。

(3)嵌入式操作系统技术。针对实时嵌入式操作系统的安 全机制及可信机理,研发满足高安全、可信嵌入式操作系统需求 的实时调度算法。研究操作系统对底层异构、复杂装备及其现场 总线协议的适配技术。研究模型驱动的控制程序统一设计、开发、 测试与发布技术。

(4)设备端智能化技术。研究小容量的嵌入式数据库系统, 以及数据缓存与数据同步、交换技术。加快研究终端的环境语义 建模技术,以及实时数据动态采集、变频传输、视觉理解、单机 智能分析与控制、区域协同等终端智能化新技术。

(5)工业大数据管理与分析技术。研发工业数据的实时采 集、高吞吐量存储、数据压缩、数据索引、查询优化、数据缓存 等关键技术。研究时空关联与机理模型下的数据质量检查与修复 关键技术。研究前端装备实时数据与后台信息系统关系型数据的 集成技术。突破工业大数据并行分析处理技术、机理模型建模技 术、知识推理技术与仿真模型。

(6)数据驱动的构件组合技术。研究行业垂直应用软件构 件集开发和构件信息整合平台关键技术。研究通过制造资源数据、企业数据、行业数据和互联网数据等信息要素分析驱动的行业内、企业间快速反应,动态融合、优化资源利用效率。

1.3.4 应用示范工程

1.“工业操作系统及其应用软件”应用示范。在航天、军工、 船舶、能源、化工等安全关键领域,应用嵌入式操作系统以及应 用软件。

2.“工业大数据平台”应用示范。选择流程与离散制造业龙 头企业以及产业链开展“工业大数据平台”应用示范。

3.“智慧工业云与制造业核心软件”重点领域应用示范。对 接“中国制造 2025”部署的战略必争和优势产业,兼顾集团型企业和中小型企业群,研制行业应用软件,开展多层次全行业、 跨行业应用示范。

1.3.5 战略支撑与保障

1.支持跨界产业联盟 以制造业企业为主体,鼓励相关企业等加入工业应用云平台生态系统,开展跨领域资源和价值链整合,构建具有全球竞争力 的工业生态系统。

2.构建标准体系 鼓励中国企业参与到国际主流开源社区,成为具有投票权的理事 单位。加强工业操作系统与软件标准的制修订工作,鼓励有实力

的单位牵头制定国际标准。建立操作系统与工业软件的国家评测 与认证标准体系。

1.4 智能制造核心信息设备

智能制造核心信息设备是制造过程各个环节实现信息获取、 实时通信和动态交互及决策分析和控制的关键基础设备。

智能制造核心信息设备主要包括智能制造基础通信设备、智 能制造控制系统、新型工业传感器、制造物联设备、仪器仪表和 检测设备、制造信息安全保障产品。

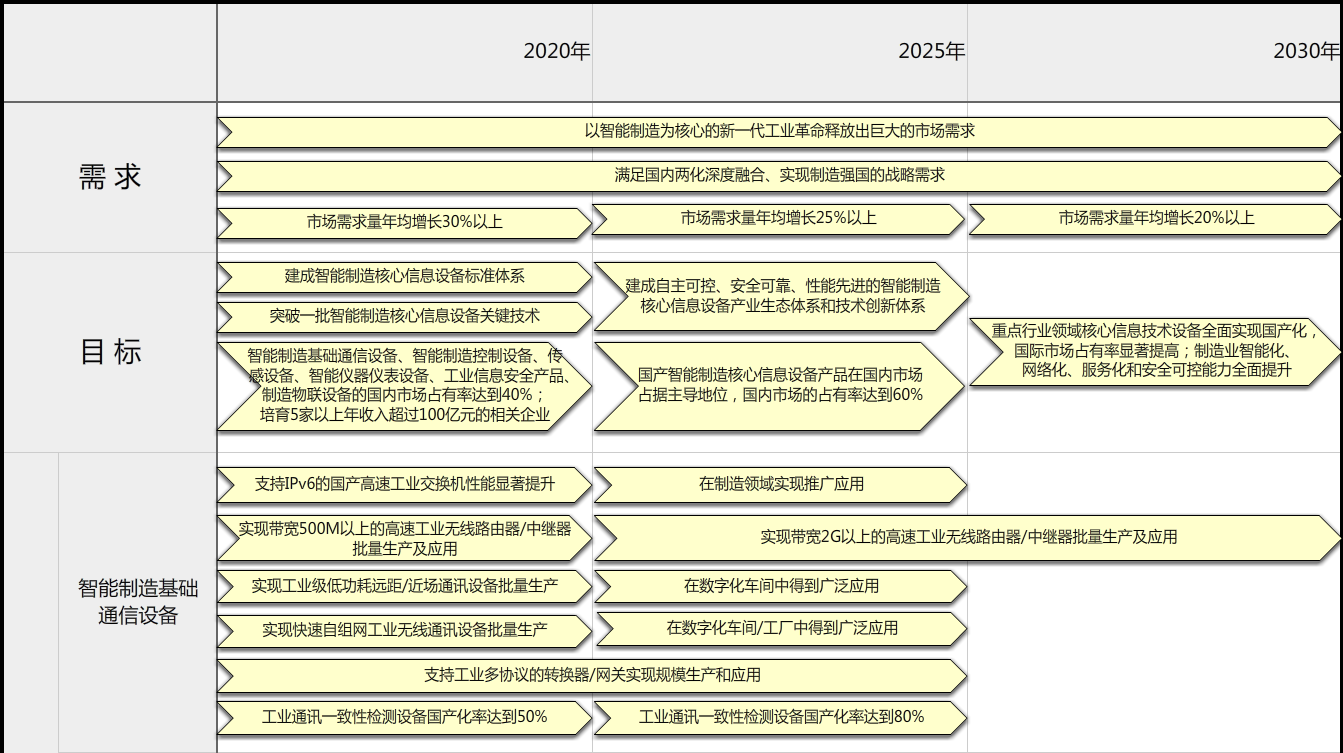

1.4.1 需求

全球正在掀起以智能制造为核心的新一轮工业革命,我国制 造业也正在加速向智能制造转型。

未来五年,我国的智能生产设施、数字化车间/工厂的升级 改造速度将进一步加快,制造业对智能制造核心信息设备的需求 也将大幅度增长。预计我国智能制造核心信息设备市场规模将以 30%左右的增速持续增长。

1.4.2 目标

到 2020 年,基本建成智能制造核心信息设备标准体系,突 破一批智能工业核心信息设备领域的核心关键技术,使我国的智 能制造基础通信设备、工业控制设备、工业传感器、智能仪器仪 表和检测设备、制造物联设备、工业信息安全产品在国内得到规 模化应用,国内市场的占有率达到 40%以上,培育 5 家以上年收 入超过 100 亿元的相关企业。

到 2025 年,建成自主可控、安全可靠、性能先进的智能制 造核心信息设备产业生态体系和技术创新体系,国产智能制造核 心信息设备在国内市场占据主导地位,国内市场的占有率达到60%,总体技术水平达到国际先进水平。

1.4.3 发展重点

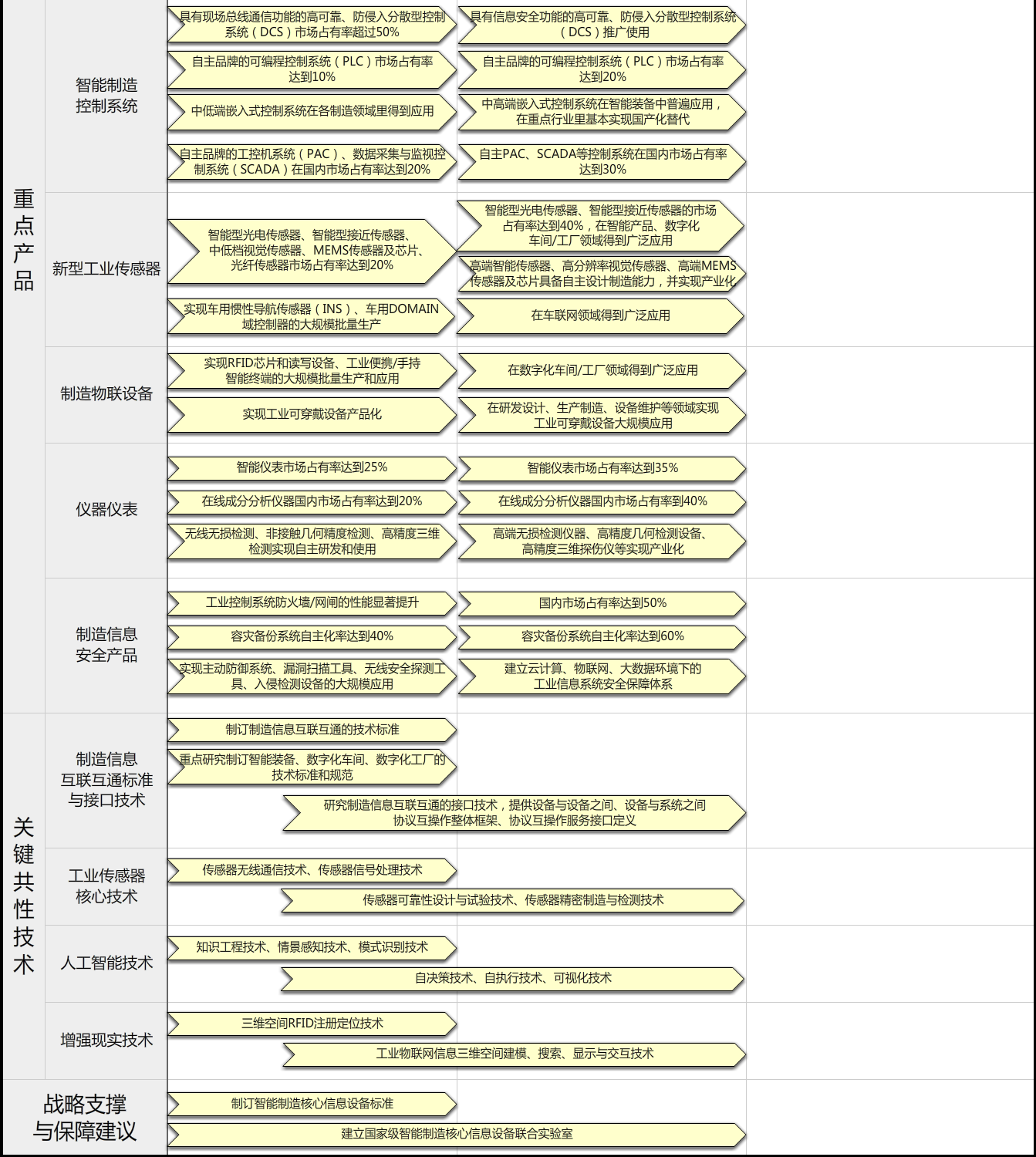

1. 重点产品

(1) 智能制造基础通信设备 开发适应恶劣工业环境的高可靠、高容量、高速度、高质量的支持 IPv6 的高速工业交换机、高速工业无线路由器/中继器、 工业级低功耗远距/近场通讯设备、快速自组网工业无线通讯设备、工业协议转换器/网关、工业通讯一致性检测设备等工业通 信网络基础设备,构建面向智能制造的高速、安全可靠的工业通 信网络,为实现制造信息的互联互通奠定基础。

(2) 智能制造控制系统 开发支持具有现场总线通信功能的分布式控制系统(DCS)、

可编程控制系统(PLC)、工控机系统(PAC)、嵌入式控制系统以 及数据采集与监视控制系统(SCADA),提高智能制造自主安全可 控的能力和水平。

(3) 新型工业传感器 开发具有数据存储和处理、自动补偿、通信功能的低功耗、高精度、高可靠的智能型光电传感器、智能型接近传感器、高分 辨率视觉传感器、高精度流量传感器、车用惯性导航传感器(INS)、车用 DOMAIN 域控制器等新型工业传感器,以及分析仪 器用高精度检测器,满足典型行业和领域的泛在信息采集的需 求。

(4) 制造物联设备

大力发展 RFID 芯片和读写设备、工业便携/手持智能终端、工业物联网关、工业可穿戴设备,实现人、设备、环境与物料之 间的互联互通和综合管理。

(5) 仪器仪表和检测设备 发展在线成分分析仪、在线无损检测装置、在线高精度三维数字超声波探伤仪、在线高精度非接触几何精度检测设备,实现 智能制造过程中的质量信息采集和质量追溯。

(6) 制造信息安全保障产品

着力发展工业控制系统防火墙/网闸、容灾备份系统、主动 防御系统、漏洞扫描工具、无线安全探测工具、入侵检测设备, 提高智能制造信息安全保障能力。

2. 关键技术

(1) 制造信息互联互通标准与接口技术

制订制造信息互联互通的技术标准,重点研究制订智能装 备、数字化车间/工厂的技术标准和规范。研究制造信息互联互 通的接口技术,提供设备与设备之间、设备与系统之间协议互操 作整体框架、协议互操作服务接口定义,支持异构协议设备的互 联互通与协同工作。

(2) 工业传感器核心技术 研究传感器无线通信技术、传感器信号处理技术、传感器可靠性设计与试验技术、传感器精密制造与检测技术。

(3) 人工智能技术 研究知识工程、情景感知、模式识别、自决策、自执行、可视化等关键技术,提高智能制造核心信息设备的智能化水平。

(4) 增强现实技术

研究三维空间 RFID 注册定位技术、工业物联网信息三维空 间建模、搜索、显示与交互技术。

1.4.4 战略支撑与保障

1.制订智能制造核心信息设备标准 加快制定智能制造标准化体系,研究制定制造信息互联互通与网络安全标准。重点支持智能装备、数字化车间/工厂等领域 技术标准和规范的研制。

2.建立国家级智能制造核心信息设备联合实验室

支持相关单位联合筹建国家级智能制造核心信息设备实验 室,加强智能制造核心信息设备关键技术和产品的研发,形成面 向智能制造的专业解决方案。