节能与新能源汽车-中国制造2025详解(六)

六、节能与新能源汽车

6.1 节能汽车

传统汽车在未来三十年内仍将在消费中占绝对主体地位,因 此节能汽车的大量普及对缓解我国能源与环境压力起着至关重 要的作用。传统动力汽车技术的持续优化也是我国汽车工业缩短 差距并有利于新能源汽车发展和市场导入的重要举措。

节能汽车是指以内燃机为主要动力,综合工况燃料消耗量优 于下一阶段目标值的汽车。

6.1.1 需求

目前,车用汽柴油消费占全国汽柴油消费的比例已经达到 55%左右,每年新增石油消费量的 70%以上被新增汽车所消耗。 伴随节能环保法规的不断加严,无论是国家层面、企业层面,还 是用户层面,都对节能汽车提出强烈需求。近来年,汽车平均油 耗持续下降,节能汽车的市场规模呈现快速提升态势。2020 年, 中国节能汽车年销量将达到汽车市场需求总量的 30%,2025 年销 量占比超过 40%。

6.1.2 目标

2020 年,形成以市场为推动、企业为主体、产学研用紧密 结合的节能汽车产业体系。自主产品市场份额达到 40%;商用车 新车油耗接近国际先进水平,国产关键零部件市场份额超过 70%; 乘用车新车平均油耗优于 5L/100km,国产关键零部件市场份额超 过 50%;拥有明星车型与明星车企,节能车销量排名前十的企业 达到 5 家。自主产品 PP100 质量水平与合资品牌相当。

2025 年,形成自主可控完整的节能汽车产业链,自主产品市场份额达到 50%;商用车新车油耗达到世界先进水平,国产关键 零部件市场份额超过 80%;乘用车新车平均油耗优于 4L/100km, 国产关键零部件市场份额超过 60%;节能车销量排名前五的企业 达到 3 家,自主产品美誉度超过合资品牌,自主关键零部件的市 场份额达到 60%,拥有具有世界先进水平的节能商用车,商用车 整车出口达到 20%。

6.1.3 发展重点

1. 重点产品

(1)节能内燃动力乘用车 以小排量节能乘用车的开发和大量普及为主,实现汽油机技

术升级、能量损失减少、中低压助力与能量回收、先进柴油机等 技术在全系列乘用车产品的推广应用。

(2)混合动力乘用车

以 A 级以上混合动力乘用车的开发和普及为主,实现混合动 力技术在家庭用车、商务用车等全系列乘用车的推广应用,综合 工况节能效果超过同期传统动力 20%。

(3)节能柴油商用车 以节能型半挂牵引车等的大批量发展为主,实现高效动力总成、综合电子控制、轻量化等技术在全系列商用车的推广应用。 以综合燃料消耗和市场份额均位于前 20%的商用车为带动,形成 中国特色节能品牌产品。

(4)混合动力商用车

以混合动力城市公交客车的大规模发展为主,实现动力系统的专用化设计、控制策略优化等技术在全系列公交车、物流运输 车等上的推广应用,城市工况燃料消耗较内燃动力同期车型节能 25%。

(5)替代燃料汽车 实现天然气等低碳燃料在商用车和乘用车上的大量应用,全生命周期碳排放优于汽柴油节能型产品。

2. 关键零部件

(1)高效内燃机 乘用车汽油机热效率≥40%,自主产品装备率 40%。重型商用车柴油机热效率≥52%,自主产品装备率 60%。

(2)高效内燃机关键部件 突破可变气门、可变压缩比、增压、高效后处理技术,市场份额达到 35%;突破 250bar 汽油喷射和 2000bar 以上柴油喷射技术, 市场 份额达到 15%。突破废气能量回收技术,实现产业化。

(3)电子控制系统 发动机、变速器电控系统达到国际先进水平,国产核心控制器国内市场占有率达到 20%、国产关键传感器国内市场占有率达 到 80%。国产混合动力核心控制器国内市场占有率达到 80%。控 制器关键芯片国内市场占有率达到 30%,自主实时操作系统应用 率达到 50%。

(4)混合动力电机/电池/专用发动机

乘用车 20s 有效比功率≥4kW/kg;商用车 30s 有效比扭矩≥ 19Nm/kg;电池单体比功率超过 8kW/kg,并实现批量一致性;逆 变器功率密度不低于 20kW/L,开发适合混合动力的高效、高可 靠专用发动机。产品市场供应能力满足自主需求并实现对国外品 牌的供应。

(5)中低压助力与能量回收技术自主产品市场占比达到 30%,其中电池系统成本降至 3.6 元/Wh,集成式功率单元实现功率密度≥11kW/L(含散热器)。

(6)高效自动变速器 突破双离合器自动变速器(DCT)、无级变速器(CVT)和 6速以上自动变速器(AT)、机械式自动变速器(AMT)等总成关键 技术,并实现产业化,占自主市场份额 40%以上。

(7)自动变速器关键零部件 突破离合器总成、高压静音油泵、电液耦合液压阀体、液力变矩器技术,实现产业化发展,关键零部件自主市场份额达到 40%以上。

(8)轻量化的零部件 钢/铝混合、铝/纤维、碳纤维车身等代表性的轻量化部件占市场的 20%。车身、车身闭合件、车轮、副车架、变速器壳体、 制动器、电线束、线控等零部件上实现广泛的轻量化技术应用。

(9)低滚阻轮胎 国产节能轮胎湿滑、磨耗、噪声性能持续改善,滚动阻力降低 30%,实现节油 6%以上,产品占自主市场份额超过 50%。

3. 关键共性技术

(1)整车集成技术:突破节能车系列化开发、匹配与控制 技术难题。

(2)动力技术:突破小型化增压直喷汽油机燃烧和控制技 术、突破高效商用车柴油机燃烧和控制技术、突破乘用车先进柴 油机技术。

(3)传动技术:突破高效自动变速器的开发和控制技术。

(4)轻量化技术:突破轻质材料、复合材料汽车零部件性 能分析、成形及连接等技术难题。

(5)低阻力技术:突破低风阻、低滚阻、低摩擦等技术难 题。

6.1.4 应用示范工程

1.节能汽车企业领跑者示范项目。

2.汽车节能水平标示与应用示范。

3.节能商用车车队应用示范。

4.公务车/大型活动用车节能产品应用示范。

6.1.5 战略支撑和保障

1.在国家层面形成节能汽车自主创新发展规划。

2.建立节能汽车产业共性基础技术研究院。

3.分级别实施持续可行的节能汽车补助、税费优惠政策及高 燃耗车辆高税制等。

4.加大对高效动力总成、低行驶阻力、轻量化等关键核心技术的研发支持,加强行业合作,开发共性通用技术。

5.完善标准法规体系,提升检测评价能力,加强市场监管。

6.完善企业考评机制,给予节能产品领跑企业政策与资金支 持。

7.设立示范基金,给予节能产品示范工程补贴。

6.2 新能源汽车

新能源汽车的大规模发展是有效缓解我国能源与环境压力, 推动汽车产业技术创新与转型升级的重要战略举措。

新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能 源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃 料电池汽车。

6.2.1 需求

近年来,新能源汽车呈现快速发展态势。2014 年中国新能 源汽车销售 7.5 万辆,同比增长 3.2 倍,是全球第二大新能源汽 车市场。国际预测表明,2020 年前中国将成为全球第一大新能

源汽车市场。随着新能源汽车在家庭用车、公务用车和公交客车、 出租车、物流用车等领域的大量普及,2020 年中国新能源汽车 的年销量,将达到汽车市场需求总量的 5%以上,2025 年增至 20% 左右。在国家碳排放总量目标和一次能源替代目标需求下,2030 年新能源汽车年销量占比将继续大幅提高,规模超过千万辆。

6.2.2 目标

2020 年,初步建成以市场为导向、企业为主体、产学研用 紧密结合的新能源汽车产业体系。自主新能源汽车年销量突破 100 万辆,市场份额达到 70%以上;打造明星车型,进入全球销 量排名前 10,新能源客车实现规模化出口,整车平均故障间隔 里程达到 2 万公里;动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先 进水平,在国内市场占有率 80%。

至 2025 年,形成自主可控完整的产业链,与国际先进水平同步的新能源汽车年销量 300 万辆,自主新能源汽车市场份额达到 80%以上;产品技术水平与国际同步,拥有 2 家在全球销量进 入前 10 的一流整车企业,海外销售占总销量的 10%;制氢、加 氢等配套基础设施基本完善,燃料电池汽车实现区域小规模运 行。

6.2.3 发展重点

1. 重点产品

(1)插电式混合动力汽车 以紧凑型及以上车型规模化发展插电式混合动力乘用车为主,实现插电式混合动力技术在私人用车、公务用车以及其他日 均行驶里程较短的领域推广应用。混合动力模式油耗相比传统车 型节油 25%(不包括增程式电动车)。

(2)纯电动汽车 以中型及以下车型规模化发展纯电动乘用车为主,实现纯电动技术在家庭用车、公务用车、租赁服务以及短途商用车等领域 的推广应用。典型小型纯电动乘用车(整备质量 1275kg)法规 工况电耗小于 11.5kWh/km ; 公 交 客 车 电 量 消 耗 量 小 于 3.2kWh/100km/t。

(3)燃料电池汽车 以城市私人用车、公共服务用车的批量应用为主,实现燃料电池技术的推广应用。通过优化燃料电池系统结构设计,加速关 键部件产业化,大幅降低燃料电池系统成本。

2.关键零部件

重点推进电机、电池、逆变器等关键核心零部件自主化,满足新能源汽车产业的发展需求。

(1)驱动电机 自主电机研发与商品化能力达到国际先进水平,乘用车驱动电机 20s 有效比功率不低于 4kW/kg,商用车 30s 有效比扭矩不 低于 19Nm/kg。

(2)电机控制器实现功率密度不低于 25kW/L,综合性能达到国际先进水平, 自主率达到 60%以上。

(3)动力电池系统电池单体比能量达到 400Wh/kg 以上,成本降至 0.8 元/Wh; 系统成本降至 1 元/Wh。

(4)燃料电池系统及电堆燃料电池系统体积比功率达到 3kW/L,冷起动温度达到-30℃ 以下,寿命超过 5000h,产能超过 10 万套。

(5)机电耦合装置纯电驱动系统最高机械传动效率达到 93%以上,机电耦合变 速器实现高集成度专用化。

(6)增程式发动机国产增程式发动机最低比油耗降至 225g/kWh 以下,国内市 场占有率达到 80%。

(7)高压总成直流-直流变换器(DC-DC)、充电器系统效率均达到 95%以上,高压继电器、熔断器实现小型化、低成本;高压铝导线实现大批量应用。

(8)整车控制器 整车控制器具备与全球定位系统、地理信息系统和智能交通系统(GPS/GIS/ITS)相结合的智能行驶控制功能,国产整车控 制系统国内市场占有率达到 80%,关键国产化芯片应用率达到 30%,自主实时操作系统应用率达到 50%。

(9)轻量化车身 实现复合材料/混合材料技术突破,降低成本,在新能源汽车上的应用率达到 30%,自主率超过 50%。

3. 关键共性技术

(1)整车集成技术:突破融合多信息、以能量管理为核心 的整车智能控制技术、高集成度的动力系统电动化等技术难题, 开发太阳能电池整车集成应用技术。

(2)电驱动系统技术:突破电机与传动装置、逆变器集成, 高集成电驱动系统专用变速器等技术难题。

(3)能量存储系统技术:突破宽温度、长寿命、全固态电 池,低成本、高集成化电池管理等技术难题。

(4)燃料电池系统技术:突破高可靠性膜、催化剂及双极 板,高可靠性供给系统及其关键部件等技术难题。

(5)高压电气系统技术:突破无线充电、高耐压等级薄壁 绝缘层等技术难题。

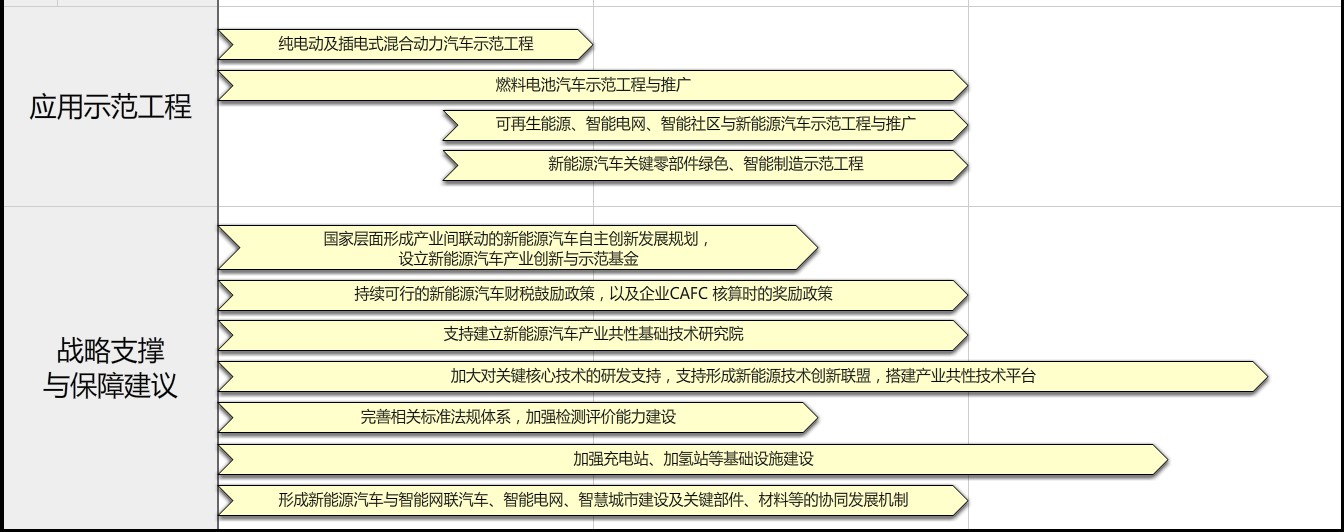

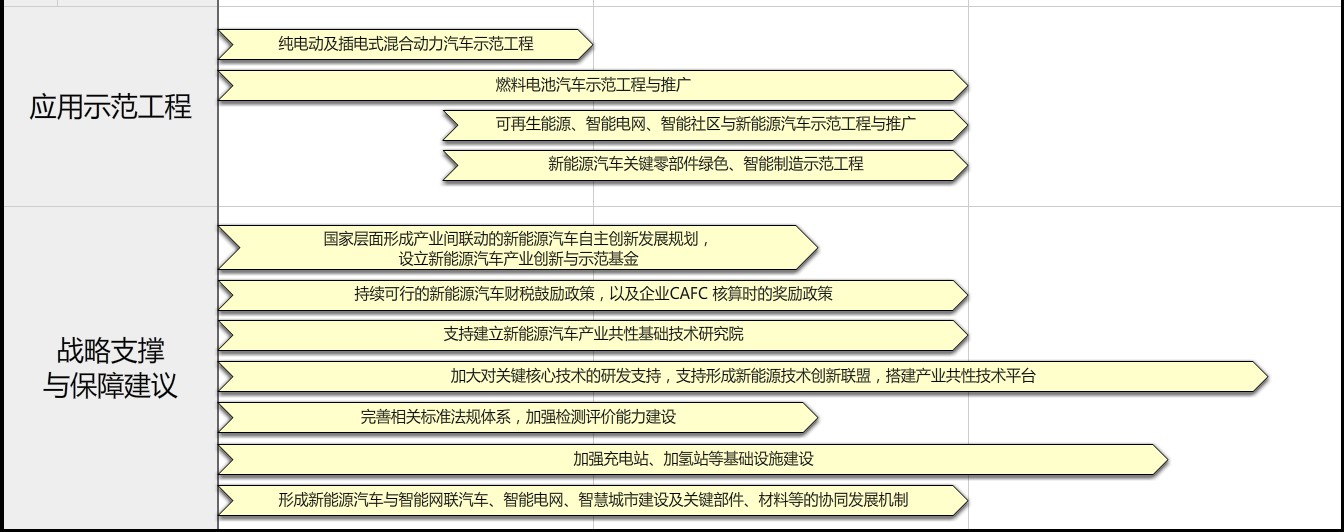

6.2.4 应用示范工程

1.纯电动和插电式混合动力汽车示范工程。

2.燃料电池汽车示范工程与推广。

3.可再生能源、智能电网、智能社区与新能源汽车示范工程 与推广。

4.新能源汽车关键零部件绿色、智能制造示范工程。

6.2.5 战略支撑与保障

1.国家层面形成产业间联动的新能源汽车自主创新发展规 划,设立新能源汽车产业创新与示范基金。

2.持续可行的新能源汽车财税鼓励政策,以及企业平均燃料 消耗量核算时的奖励政策。

3.支持建立新能源汽车产业共性基础技术研究院。

4.加大对关键核心技术的研发支持,支持形成新能源技术创 新联盟,搭建产业共性技术平台。

5.完善相关标准法规体系,加强检测评价能力建设。

6.加强充电站、加氢站等基础设施建设。

7.形成新能源汽车与智能网联汽车、智能电网、智慧城市建 设及关键部件、材料等的协同发展机制。

6.3 智能网联汽车

智能网联汽车是新一轮科技革命背景下的新兴产业,可显著 改善交通安全、实现节能减排、消除拥堵、提升社会效率,并拉 动汽车、电子、通讯、服务、社会管理等协同发展,对促进我国 产业转型升级具有重大战略意义。

智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器 等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车内网、车外网、车 际网的无缝链接,具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、 自动化协同等控制功能,与智能公路和辅助设施组成的智能出行 系统,可实现“高效、安全、舒适、节能”行驶的新一代汽车。 智能网联汽车分为 DA、PA、HA、FA 四级,DA 指驾驶辅助, 包括一项或多项局部自动功能,如 ESC、ACC、AEBS 等,并能提供基于网联的智能提醒信息;PA 指部分自动驾驶,在驾驶员短 时转移注意力仍可保持控制,失去控制 10 秒以上予以提醒,并 能提供基于网联的智能引导信息;HA 指高度自动驾驶,在高速 公路和市内均可自动驾驶,偶尔需要驾驶员接管,但是有充分的 移交时间,并能提供基于网联的智能控制信息;FA 指完全自主 驾驶,驾驶权完全移交给车辆。

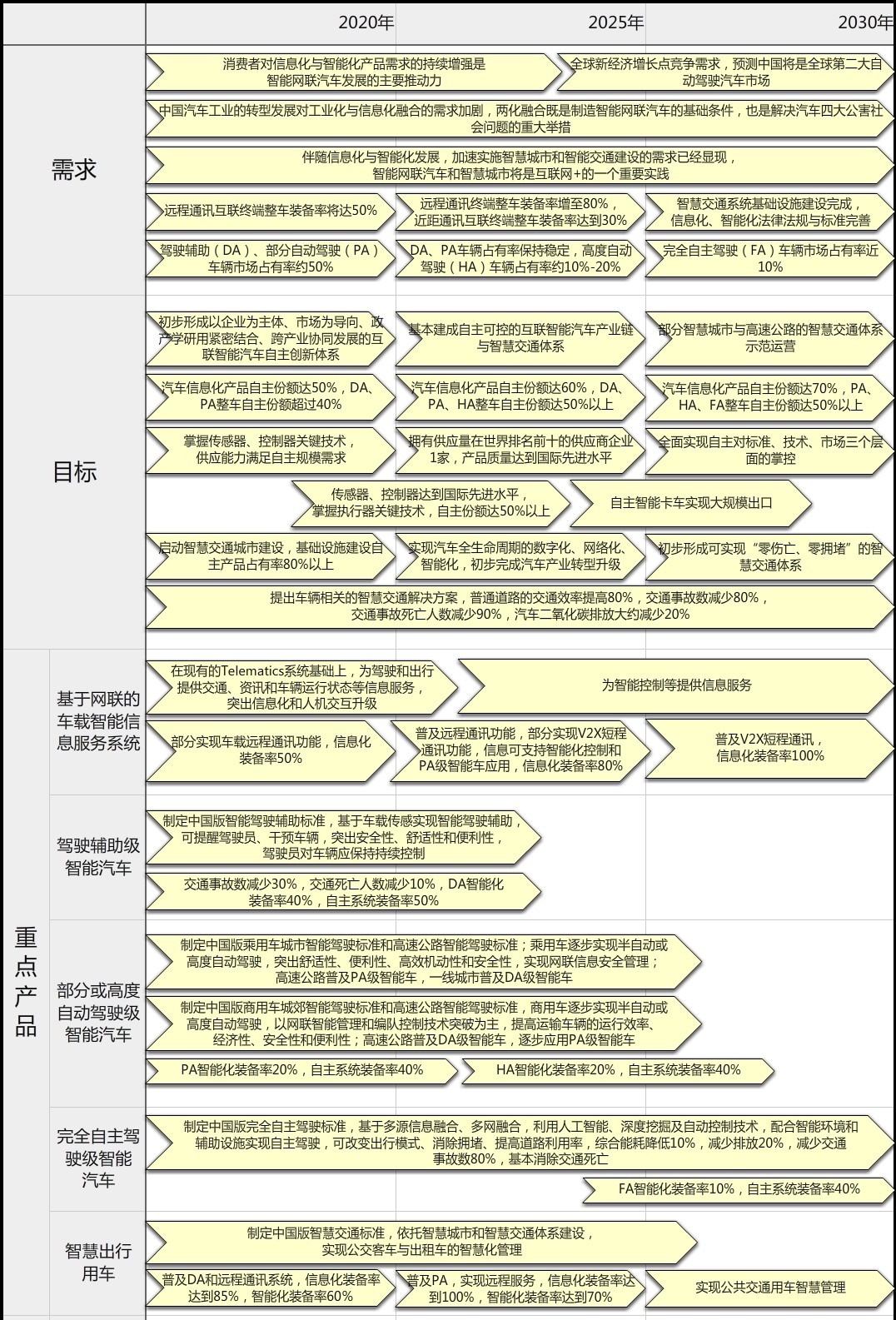

6.3.1 需求

中国汽车保有量已达 1.5 亿辆,“能源、污染、拥堵、安全” 等汽车四大公害问题日益尖锐,近年来,无论是车载信息还是智 能装置的装备率都呈上升趋势。至 2020 年,远程通讯互联终端整车装备率将达 50%,驾驶辅助(DA)、部分自动驾驶(PA)车辆市场占有率约 30%。2025 年,远程和短程通讯终端的整车装备率增至 80%,DA、PA 车辆占有率保持稳定,高度自主驾驶(HA) 车辆市场占有率约 10%-20%。

消费者对信息化与智能化产品需求的持续增强是智能网联 汽车发展的主要推动力;中国汽车工业伴随工业革命 4.0 转型发 展,对工业化与信息化融合的需求加剧,两化融合既是制造智能 网联汽车的基础条件,也是解决汽车四大公害社会问题的重大举 措;伴随信息化与智能化发展,加速实施智慧城市和智能交通建 设的需求已经显现,智能网联汽车和智慧城市将是互联网+的一 个重要实践。

6.3.2 目标

2020 年,初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研 用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系。汽 车信息化产品自主份额达 50%,DA、PA 整车自主份额超过 40%, 掌握传感器、控制器关键技术,供应能力满足自主规模需求,产 品质量达到国际先进水平。启动智慧交通城市建设,自主设施占 有率 80%以上。

2025 年,基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通 体系。汽车信息化产品自主份额达 60%,DA、PA、HA 整车自主份 额达 50%以上;传感器、控制器达到国际先进水平,掌握执行器 关键技术,拥有供应量在世界排名前十的供应商企业 1 家;自主 智能卡车开始大规模出口;实现汽车全生命周期的数字化、网络 化、智能化,初步完成汽车产业转型升级。提出车辆相关的智慧交通解决方案,普通道路的交通效率提高 80%,交通事故数减少 80%,交通事故死亡人数减少 90%,汽 车二氧化碳排放大约减少 20%。

6.3.3 发展重点

1. 重点产品

(1)基于网联的车载智能信息服务系统在现有 Telematics 系统基础上,为驾驶和出行提供交通、 资讯、车辆运行状态及智能控制等信息服务,突出信息化和人机 交互升级。逐步普及远程通讯功能,部分实现 V2X 短程通讯功能, 信息可用于智能化控制,信息化装备率 80%。

(2)驾驶辅助级智能汽车 制定中国版智能驾驶辅助标准,基于车载传感实现智能驾驶辅助,可提醒驾驶员、干预车辆,突出安全性、舒适性和便利性, 驾驶员对车辆应保持持续控制;交通事故数减少 30%,交通死亡 人数减少 10%,DA 智能化装备率 40%,自主系统装备率 50%。

(3)部分或高度自动驾驶级智能汽车 制定中国版乘用车城市智能驾驶标准和高速公路智能驾驶标准;乘用车逐步实现部分自动或高度自动驾驶,突出舒适性、 便利性、高效机动性和安全性,实现网联信息的安全管理,高速 公路普及 PA 级智能车,一线城市普及 DA 级智能车;制定中国版 商用车城郊智能驾驶标准和高速公路智能驾驶标准,商用车逐步 实现部分自动或高度自动驾驶,以网联智能管理和编队控制技术 突破为主,提高运输车辆的运行效率、经济性、安全性和便利性,高速公路普及 DA 级智能车,逐步应用 PA 级智能车;HA、PA 智能化装备率 50%,自主系统装备率 40%。

(4)完全自主驾驶级智能汽车 制定中国版完全自主驾驶标准,基于多源信息融合、多网融合,利用人工智能、深度挖掘及自动控制技术,配合智能环境和 辅助设施实现自主驾驶,可改变出行模式、消除拥堵、提高道路 利用率,综合能耗降低 10%,减少排放 20%,减少交通事故数 80%, 基本消除交通死亡;FA 智能化装备率 10%,自主系统装备率 40%。

(5)智慧出行用车 制定中国版智慧交通标准,依托智慧城市和智慧交通体系建设,实现公交客车与出租车的智慧化管理,信息化装备率达到 100%,智能化装备率达到 70%。

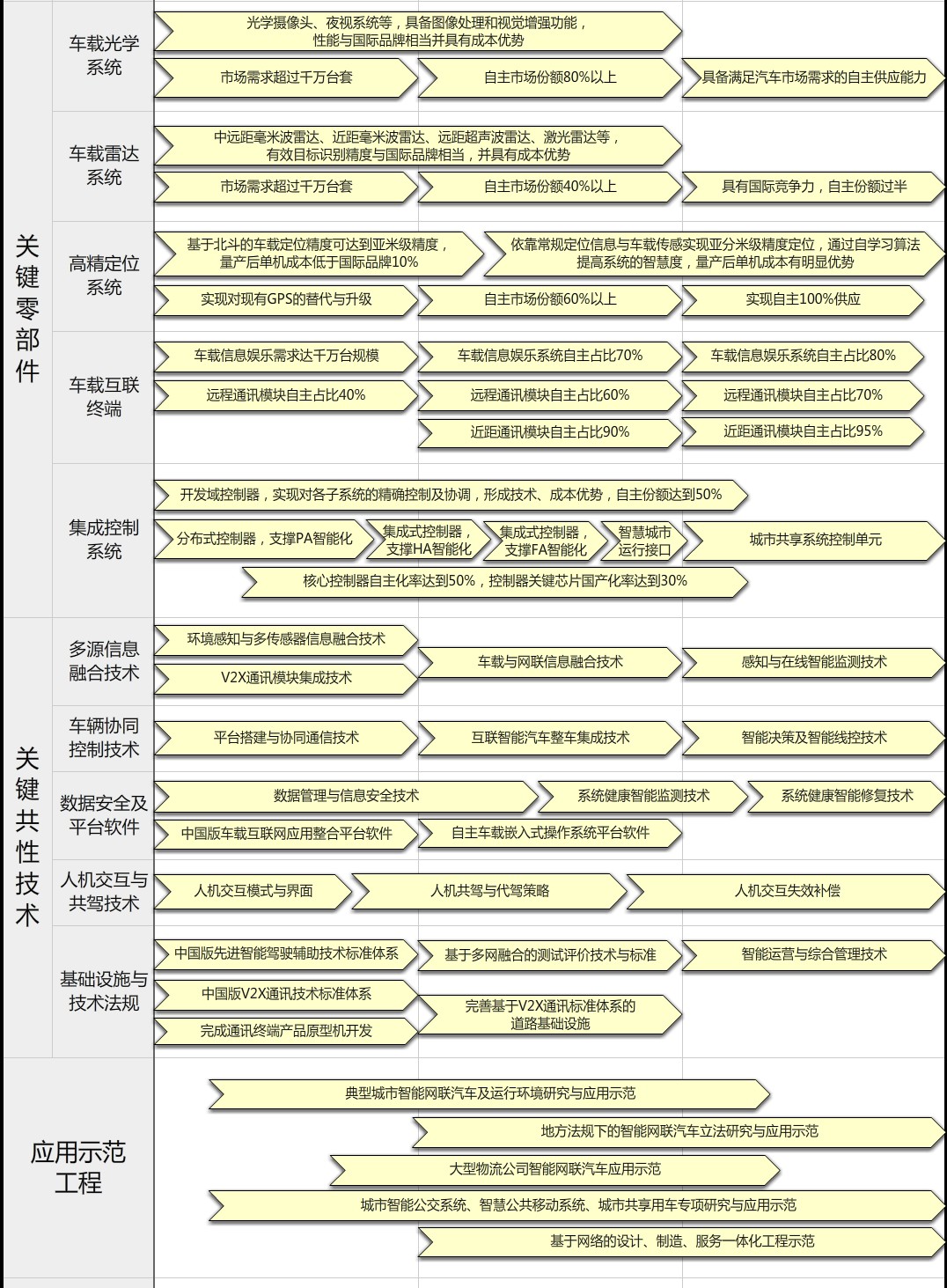

2.关键零部件

(1)车载光学系统 光学摄像头、夜视系统等,具备图像处理和视觉增强功能,性能与国际品牌相当并具有成本优势,自主市场份额 80%以上。

(2)车载雷达系统 中远距毫米波雷达、近距毫米波雷达、远距超声波雷达、激光雷达等,有效目标识别精度与国际品牌相当,并具有成本优势, 自主市场份额 40%以上。

(3)高精定位系统 基于北斗系统开发,实现自主突破,车载定位精度可达到亚米级精度,实现对 GPS 的逐步替代与升级,自主市场份额 60%以上。

(4)车载互联终端车载信息娱乐系统自主份额达到 70%,远程通讯模块自主份 额达到 60%,近距通讯模块自主份额超过 90%。

(5)集成控制系统 开发域控制器,实现对各子系统的精确控制及协调,并形成技术、成本优势,自主份额达到 50%。

3. 关键共性技术

(1)多源信息融合技术:突破环境感知与多传感器信息融 合,V2X 通讯模块集成,车载与互联信息融合技术。

(2)车辆协同控制技术:突破整车集成与协同控制技术。

(3)数据安全及平台软件:突破信息安全、系统健康智能 监测技术,并搭建中国版车载嵌入式操作系统平台软件。

(4)人机交互与共驾技术:突破人机交互、人机共驾与失 效补偿技术。

(5)基础设施与技术法规:形成中国版先进智能驾驶辅助、 V2X 及多网融合的技术标准体系和测试评价方法,完善基于 V2X 通讯标准体系的道路基础设施。

6.3.4 应用示范工程

1.典型城市智能网联汽车及运行环境研究与应用示范;

2.地方法规下的智能网联汽车立法研究与应用示范;

3.大型物流公司智能网联汽车应用示范;

4.城市智能公交系统、智慧公共移动系统、城市共享用车专项研究与应用示范;

5.基于网络的设计、制造、服务一体化工程示范。

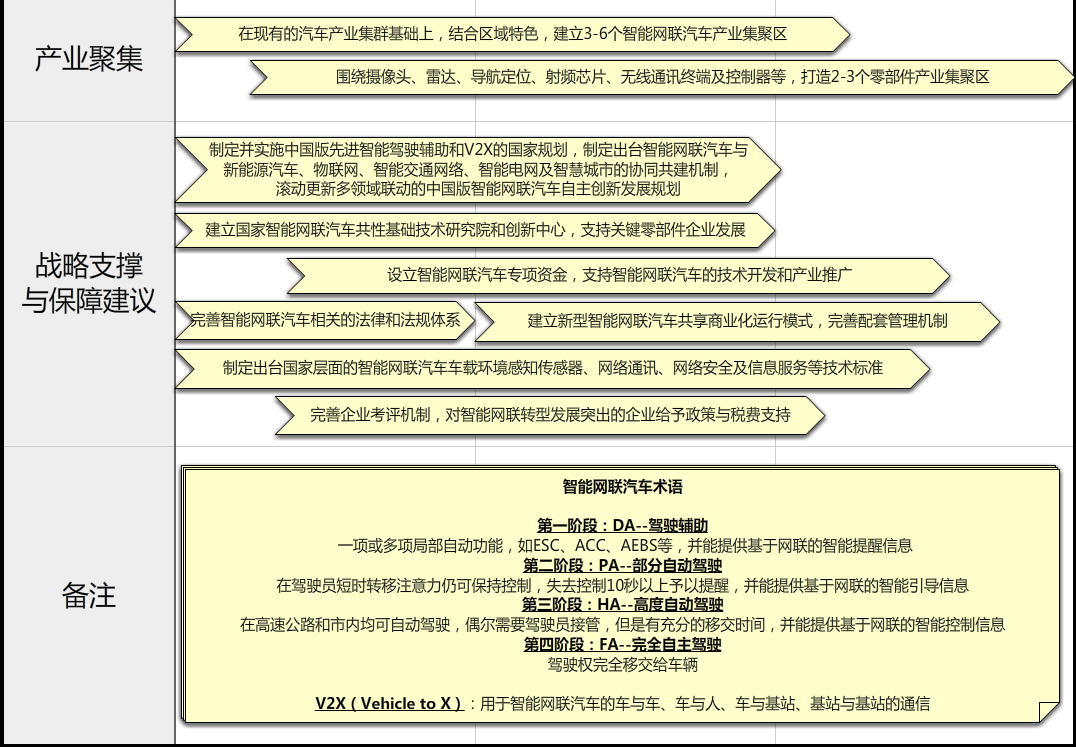

6.3.5 产业集聚区

1.在现有的汽车产业集群基础上,结合区域特色,建立 3-6 个智能网联汽车产业集聚区;

2.围绕摄像头、雷达、导航定位、射频芯片、无线通讯终端 及控制器等,打造 2-3 个零部件产业集聚区。

6.3.6 战略支撑与保障

1.制定并实施中国版先进智能驾驶辅助和 V2X 的国家规划, 制定出台智能网联汽车与新能源汽车、物联网、智能交通网络、 智能电网及智慧城市的协同共建机制,滚动更新多领域联动的中 国版智能网联汽车自主创新发展规划;

2.建立国家智能网联汽车共性基础技术研究院和创新中心, 支持关键零部件企业发展;

3.设立智能网联汽车专项资金,支持智能网联汽车的技术开 发和产业推广;

4.完善智能汽车相关的法律和法规体系,建立新型智能网联 汽车共享商业化运行模式,完善配套管理机制;

5.制定出台国家层面的智能网联汽车车载环境感知传感器、 网络通讯、网络安全及信息服务等技术标准;

6.完善企业考评机制,对智能网联转型发展突出的企业给予 政策与税费支持。